월요일에서 토요일까지, 매일 새벽 3시가 되면 캄캄한 세명대학교 캠퍼스를 홀로 밝히는 사람이 있다. 신문배달원 김덕용(59) 씨다. 김 씨는 세명대 저널리즘대학원에 신문 꾸러미를 배달한다. 신문을 묶은 종이에는 ‘저널리즘’이라고 적혀 있다. 언론인을 꿈꾸는 대학원생들은 그가 배달한 신문을 읽으며 세상과 만난다. 김 씨에게도 종이 신문은 ‘인생의 동반자’다. 37년 동안 신문을 배달했다. 종이 신문이 사라져 가는 시대를 맞은 그는 어떤 하루를 보내고 있을까. 2022년 5월 21일 <단비뉴스>는 신문배달원 김덕용 씨의 하루를 지켜봤다.

신문배달원이 된 법학도

김덕용 씨는 1964년 단양군 매포읍 고양리에서 4남 1녀 중 막내로 태어났다. 어려운 가정환경 탓에 김 씨는 초등학교 졸업 직전부터 집을 나와 혼자 살았다. 10대 시절부터 일하며 공부했다. 구두닦이, 가정교사 등으로 학비를 벌면서 한국광산고등학교(현 제천산업고등학교)를 다녔다. 고되고 힘들었지만 마음에는 푸른 꿈을 품었다. 고등학교 학생회장 시절, 그는 사회 정의를 구현하는 검사가 되고 싶었다. 고등학교를 졸업한 1984년 초, 그는 대학입시와 사법고시를 준비하려고 서울로 갔다.

그때부터 종이 신문과 함께 하는 삶이 시작됐다. 시골에서 상경한 그가 숙식을 해결할 수 있는 곳은 신문 지국 사무실이 유일했다. 그는 새벽에 신문을 배달했고, 낮에는 학원에서 공부했다. “신문은 내 인생의 동반자”라고 김 씨는 기자에게 말했다.

신문과 동행하는 삶이 쉽지는 않았다. 생계를 위해 신문배달을 계속했다. 조선일보 지국에서 처음 신문 배달을 시작한 그는 이후 동아일보, 국민일보 지국을 거쳤다. 법대 입학의 꿈은 스물 다섯에 이뤘다. 1989년 방송통신대학교 법학과에 입학했다. 검사가 되겠다는 꿈은 고되고 가난한 삶의 가운데서 조금씩 허물어졌다.

서른이 되던 1994년, 그는 고향 제천에 돌아왔다. 고향에서도 신문 지국에서 일했다. 1997년 1월, 직접 신문 지국을 열었다. 충북 제천시 영천동 147번지, 오늘의 이 자리다. 2000년대 초반까지 지국 운영은 안정적이었다. 2000년대 후반 들어 모바일 시대가 시작됐다. 종이 신문 구독자가 급감했다.

이제 제천 지역의 종이 신문 독자는 20년 전의 절반에도 못 미친다. 원래 신문 지국은 서울의 주요 신문과 배달 계약을 맺고, 다른 신문 배달도 겸하여 운영했다. 종이 신문 독자가 줄면서 신문 지국을 운영하기가 어려워졌다. 2017년, 남제천과 북제천에 각각 하나씩 있던 신문 영업소가 통합됐다. 지금은 김 씨가 운영하는 영업소가 제천 지역의 신문 배달을 총괄한다.

영업소를 통합했어도 사정은 그리 나아지지 않았다. 원래 신문 영업소는 ‘지대 수익’과 ‘삽지 광고 수입’으로 운영된다. 배달하는 신문 값의 50~60%를 신문사에 내고 남은 40~50%가 영업소의 지대 수익이 된다. 그런데 지대 수익만으로는 영업소 운영이 어렵다. 2000년대 중반까지 주 수입원은 삽지 광고였다. 삽지(揷紙)는 신문에 끼워 구독자에게 보내는 광고 전단지다. 2010년을 전후하여 인터넷과 모바일의 시대가 본격화됐다. 덩달아 삽지 광고도 크게 줄었다.

현재 제천 신문 영업소에는 17명의 신문배달원이 일한다. 이들은 최소 3년 이상 신문 배달을 해온 베테랑이다. 배달비와 유류비 등을 포함해 시급 1만 원 정도를 받는다. “낮과 밤이 바뀌는 신문 배달을 하려는 사람을 찾기 어렵다”고 김덕용 씨는 말했다.

제천의 모든 신문 배달을 책임지는 김 씨의 하루는 매일 자정에 시작된다. 서울에서 달려온 화물차 기사들로부터 신문 꾸러미를 받고, 배달 지역별로 신문을 분류한다. 새벽 3시 무렵이면, 신문 분류 작업과 배달 준비가 끝난다. 배달 직전 따듯한 커피 한 잔을 마시는 것은 김덕용 씨의 오랜 습관이다.

새벽 3시 무렵부터 김 씨는 신문을 배달한다. 그의 신문 배달은 2개 코스로 구분된다. 우선, 장락동을 지나 제천변전소 인근 지역에 신문을 배달한다. 그 다음, 다시 시내 방향으로 돌아와 시내에서 의림지, 세명대, 대원대, 신월리를 거쳐 바이오밸리에서 배달을 마무리한다. 강원도와 가까운 제천은 유독 새벽공기가 차다. 한겨울이 되면 옷, 양말, 장갑 등을 두세 겹씩 착용해야 한다.

매일 새벽 오전 3시 30분 무렵, 김덕용 씨는 세명대학교에 도착한다. 5월 21일 새벽에도 김 씨의 오토바이는 가로등마저 꺼진 적막한 캠퍼스를 밝히며, 저널리즘 대학원이 있는 세명대 문화관에 도착했다.

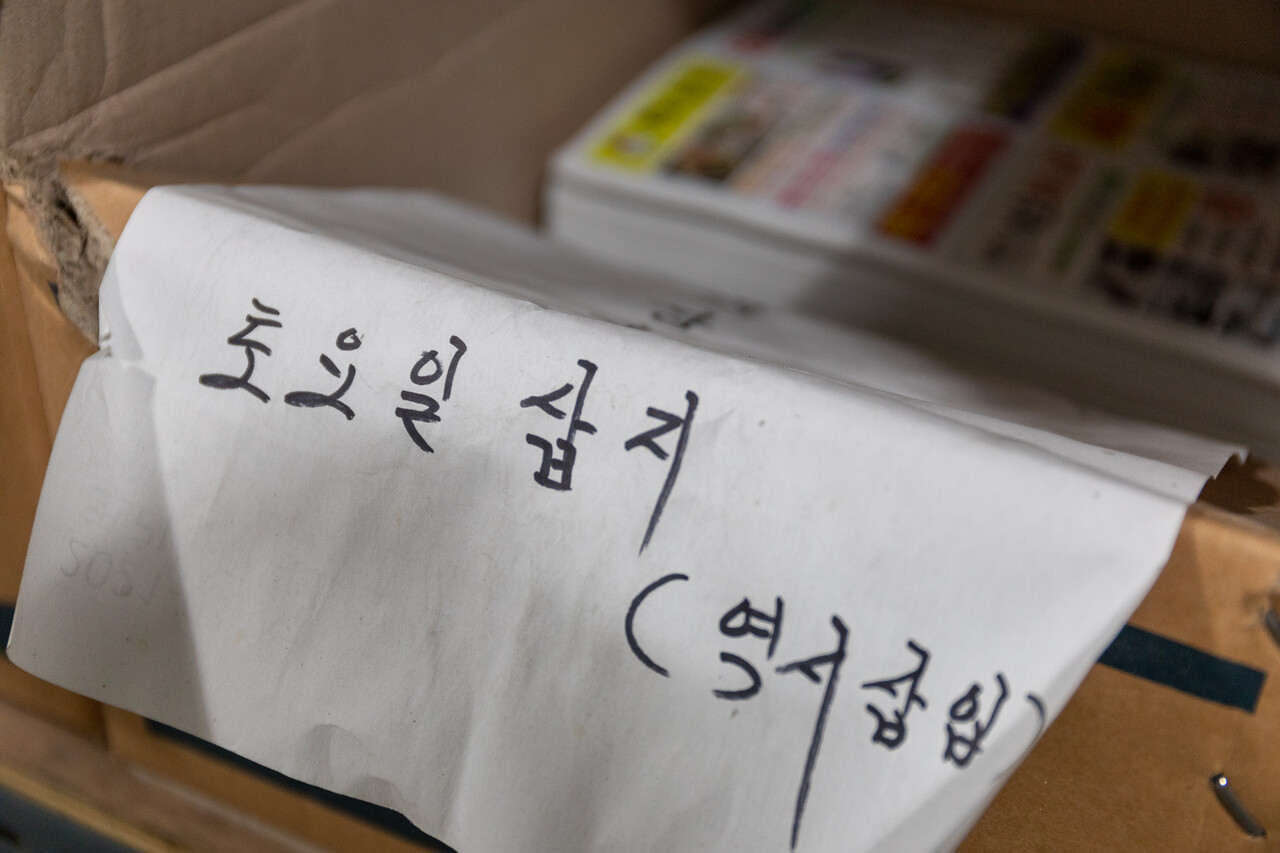

그가 문화관에 배달하는 신문 꾸러미는 두 개다. 하나는 같은 건물에 있는 ‘평생 교육원’이 받아보는 신문이다. 그것과 구분하기 위해 저널리즘 대학원생들이 읽는 신문 꾸러미에는 ‘저널리즘’이라고 항상 적어둔다.

‘저널리즘’ 꾸러미 안에는 한국일보, 조선일보, 한겨레, 경향신문, 동아일보, 매일경제, 중앙일보 등 7개의 일간지가 있다. 김 씨는 문화관 말고도 세명대학교 캠퍼스에 있는 한방병원, 세명고등학교, 학생회관, 디자인관, 본관, 기숙사 등에 신문을 배달한다.

오전 4시 55분. 김덕용 씨가 제2바이오밸리 지역 배달을 마치고 마지막 코스인 바이오밸리와 제천 고추시장에 왔다. 배달을 마치자 서서히 동이 트기 시작했다. 김덕용 씨가 배달을 마치고 지국으로 돌아온 시각은 오전 5시 15분이었다. 이날은 토요일이라 신문 부수가 적어 평소보다 배달이 1시간 일찍 끝났다. 요즘 지역 신문과 스포츠 신문은 주 5일만 발행하고 토요일은 쉰다. 주말판 신문이 두껍게 나오던 과거와는 대조적이다.

배달이 끝나면, 김 씨는 집에서 부족한 잠을 보충하고, 낮에는 신문 대금을 수금하거나 독자를 관리하면서 사무실에서 일한다. 늦은 오후 무렵 집에 돌아가 잠시 쉬었다가, 자정이 되면 다시 영업소 사무실에 나온다.

<단비뉴스>와 만난 날에는 잠 보충을 잠시 미뤘다. 대신 자신이 배달하는 신문을 읽는 학생들에게 당부했다. “한국의 여론이 분열된 데는 신문의 책임이 커요. 기자라면 결과를 정해놓고 쓰지 말고, 있는 그대로의 결과를 쓸 수 있어야 해요. 젊은 기자들이 기사를 공정하게 쓸 수 있는 용기를 냈으면 좋겠습니다.”

‘신문은 내 인생의 동반자’라고 말하는 김덕용 씨는 앞으로도 당분간 종이 신문과 동행할 것이다. 스마트폰으로 세상 소식을 접하는 시절이지만, 그래도 그는 종이 신문의 가치와 매력을 알고 있다. 파편적으로 조각난 정보만 다루는 모바일이나 인터넷과는 달리 “종이 신문이야말로 세상을 다각적으로 바라보고 이해할 수 있는 가장 매력적 매체”라고 그는 생각한다. 오늘도 그는 작은 탐조등으로 어두운 밤길을 밝히며 ‘저널리즘’을 배달한다.

단비뉴스 지역사회부, 시사현안팀 박시몬입니다.

누군가 환대할 수 있는 마음 간직하며 살겠습니다.