[단비 추천 좋은 기사] 2024년 한국기자협회 제56회 한국기자상 지역 기획보도 부문 수상작 – 강원일보 ‘광부엄마’

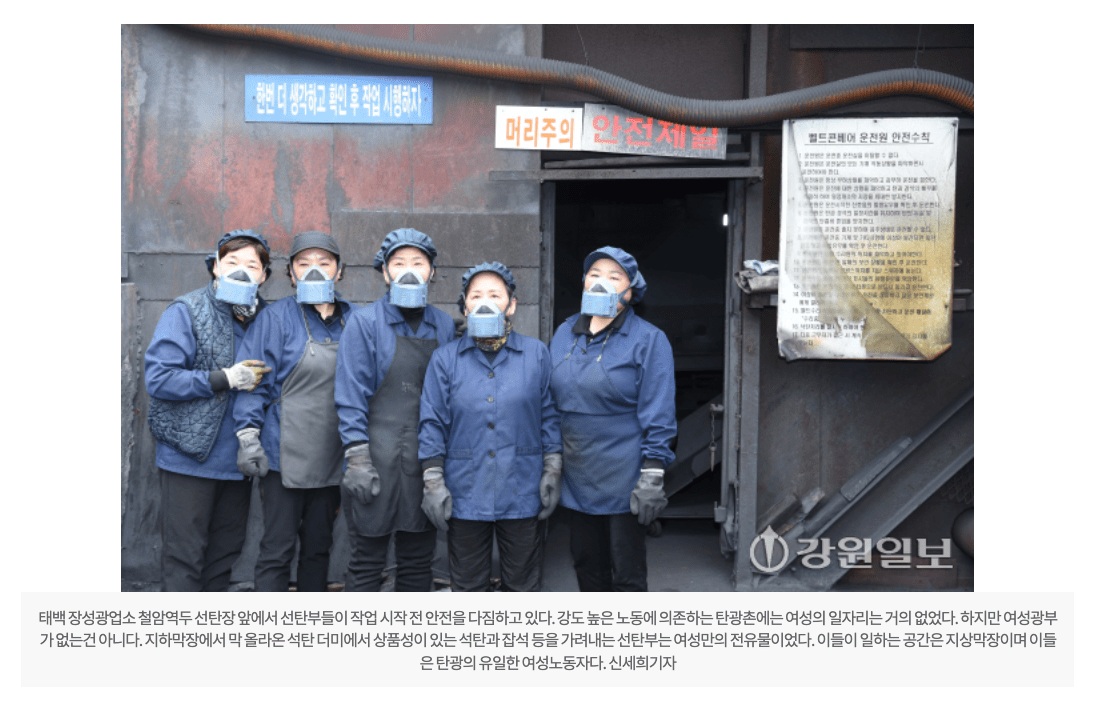

지난해 7월 태백 장성광업소가 폐광됐다. 1936년 운영을 시작해 87년간 석탄 9400만 톤(t)을 생산한 곳으로, 폐광 당시 근무 인원만 415명이었다. 강원도 지역신문인 <강원일보>는 지난해 3월 장성광업소 폐광을 앞두고 탄광 산업을 기록하는 기획보도를 준비했다. 새로운 앵글을 찾는 과정에서 취재팀은 여성 탄광노동자인 ‘선탄부(選炭婦)’에 주목했다. 이들은 갓 캐낸 석탄을 상품성 있는 ‘정탄’과 가치가 없는 ‘폐석’으로 분류하는 작업을 맡았다. 지하 막장에선 주로 남성 광부들이 일했고, 이들 여성 광부는 ‘지상 막장’으로 불리는 선탄장에서 일했다. 선탄장에서 일하는 여성 광부들은 노동과 함께 가사와 육아도 책임졌다. 강원일보 취재팀은 그들을 ‘광부 엄마’라고 불렀다.

취재팀은 광부 엄마의 삶을 통해 석탄 산업의 굴곡진 역사를 돌아봤다. 지난해 4월 23일부터 6월 26일까지 11편의 기사로 보도됐다. 또한 18분 길이의 다큐멘터리 영화도 만들어 강원일보 유튜브 채널에 게시했다.

엄마이자, 아내이자, 산업재해 피해자

광부 엄마는 광산 사고로 남편을 막장에 묻은 산업재해 피해자다. 광업소는 사고로 남편을 잃은 여성을 선탄부에 채용했다. 가장을 잃은 이들이 생계를 이어갈 수 있도록 해준 것이다. 광산이 유일한 삶의 기반이었던 탄광촌 공동체만의 독특한 고용 형태이자 문화였다.

자식을 위해 남편을 잃은 탄광에 스스로 들어간 그들은 삶에 가장 아픈 상처를 준 현장에서 다시 희생했다. 괴이한 터부도 있었다. 탄광에서 여성 광부가 자신들보다 앞서 걸어가면, 이를 ‘재수 없다’고 여긴 남성 광부들이 일당을 대신 내라고 요구하기도 했다. 그래도 여성 광부는 열악한 노동환경과 불합리한 대우를 묵묵히 견뎠다.

지역언론만이, 강원일보만이

지역 언론이 기획보도를 하는 것은 쉽지 않다. 많지 않은 인원이 각자 맡은 영역을 취재하기도 벅차기 때문이다. 강원일보는 여느 지역 언론에서 엄두를 내지 못하는 일을 시도했다. 지난해 3월 특별취재팀을 만들었다. 정치부, 사회부, 문화부, 사진부, 미디어국에서 최기영, 신세희, 김오미, 김태훈, 최두원 기자가 합류했다.

취재 시작부터 어려웠다. 대한석탄공사에 남성 광부 명단은 등록돼 있었지만, 여성 광부 명단은 없었다. 어렵게 접촉한 여성 광부들도 제 삶을 언론에 노출하길 꺼렸다. 며칠간의 설득 끝에 태백 장성광업소에서 마지막으로 일한 선탄부 5명의 작업 현장을 취재했다.

과거에 일했던 여성 광부들도 만났다. 대한노인회의 도움을 받아 삼척 지역에서 일했던 83명의 퇴직 선탄부 명단도 발굴했다. 강원일보가 있는 춘천에서 차로 서너 시간 걸리는 태백, 삼척, 정선을 여러 차례 오갔다. 취재에만 넉 달이 걸렸다.

두 달 동안 열한 차례 보도한 ‘광부엄마’

지난해 4월 23일, 강원일보 신문 1면에 ‘광부 엄마’ 1편이 보도됐다. 이후 두 달 동안 열한 차례에 걸쳐 연재했다. 1편 제목은 ‘남편 앗아간 탄광···삶의 터전이 되다’였다. 기사는 삼척 도계탄광에서 20년 동안 선탄부로 일한 김매화(86) 씨의 이야기를 담았다. 김 씨의 남편은 광부였다. 두 아들을 남기고 광산 사고로 사망했다. 남편을 삼킨 광업소는 쳐다보기조차 두려웠다. 당시 35살의 젊은 엄마였던 김 씨는 홀로 세상에 남겨졌다. 아이를 키우기 위해 온갖 일을 하다가, 결국 남편이 숨졌던 도계광업소로 향했다. 광부 아내에서 광부 엄마가 된 그는 20년 동안 일했다. 자신도 산업 재해를 입었다. 오랜 선탄부 생활로 인해 오른쪽 폐를 도려내야 했다. 진폐 진단을 받지 못해 아무런 지원 없이 살아가고 있다.

이후 3편까지 선탄부로 일했던 여러 여성의 삶을 보도했다. 4편부터는 선탄부들이 진폐장해등급을 받기 어려운 현실을 담았다. 진폐증은 석탄 먼지와 같은 고체 미세먼지를 오래 흡입해 폐에 염증과 흉터가 생기는 질환이다. 그런데 지하가 아닌 지상에서 일했다는 이유로 여성 광부는 진폐증과 폐쇄성 폐질환 판정을 받기 어려웠다. 분진으로 가득한 곳에서 일하기로는 지하 막장이나 지상의 선탄장에 마찬가지였지만, 당국은 이를 인정하지 않았다. 어렵게 장해등급을 받아도 남성 광부에 비해 훨씬 적은 보상을 받았다. 애초부터 급여가 적은 여성 광부들은 급여에 비례해 책정되는 진폐장해연금에서도 차별을 받았다.

8편부터 이들의 우정과 연대를 다뤘다. 여성 광부들은 힘든 환경에서 서로 돕고 의지했다. 일하는 엄마가 흔치 않았던 시대에서 그들은 세상의 선입견과 끊임없이 부딪쳤다. 몸이 아플 때면 동료들이 자청하여 대신 일했고, 야간근무로 집을 비운 동료를 대신해 아이들의 잠자리를 돌봤다. 동료의 자식이 입학하고 졸업하고 결혼하는 순간마다 그들은 함께 했다. 선탄부는 동료이자 이웃이고 자매였다. 요즘에도 그들은 연대한다. 진폐협회를 함께 찾아 머리를 맞대고 서류를 읽으며 규정을 해석한다. 어렵게 자라 한글을 모르는 동료에겐 눈이 되어준다. 연재 기획의 마지막 기사에서 기자들은 ‘탄광의 여성과 엄마들을 기억해달라’고 적었다.

다큐멘터리 영화를 만든 지역 신문 기자들

취재진은 그들의 이야기를 다큐멘터리로도 만들고 싶었다. 마침 김태훈 강원일보 미디어국 기자가 대학 시절 영화를 전공했다. 김 기자는 취재 과정을 영상으로 기록했다. 두 달여 작업을 거쳐 지난해 7월 5일, 약 18분 분량의 다큐멘터리를 유튜브에 공개했다. 글과 사진으로 미처 표현하지 못한 폐광지를 담았다. 여성 광부의 작업 환경을 생생하게 보여줬고, 그들의 삶과 고통, 자긍심을 비췄다. 강원일보가 축적해 온 방대한 탄광촌 사진과 자료, 영상 등을 활용해 역사적 가치도 높였다.

취재팀은 이 보도를 통해 한국기자협회 제56회 한국기자상 지역 기획보도 부문과 제42회 관훈언론상 지역보도 부문, 2024년 강원기자상 기획취재 부문, 제2회 Q저널리즘상 심층기획 부문, 한국사진기자협회 제258회 이달의 보도사진상 사진 부문, 민주언론시민연합 이달(8월)의 좋은 보도상 등에서 수상했다.

끝나지 않은 이야기

석탄의 시대는 끝을 맺어가지만, 탄광촌 사람들의 삶과 이야기는 끝나지 않았다. 폐광으로 인해 광부들은 실직하게 됐다. 진폐증과 같은 직업병으로 고통받고 있다. 오는 6월에는 국내 마지막 국영 탄광인 삼척 도계광업소가 문을 닫는다. 폐광을 앞두고 지역소멸 불안감도 커지고 있다. 광업소 주변에서 생계를 이어가던 주민들은 경제적 위협을 받고 있다.

지난 2월 한국기자협회가 주는 한국기자상 지역 기획보도 부문 수상작으로 선정된 뒤, 취재팀은 수상 소감을 통해 “끝이 아닌 시작으로 삼겠다. 탄광촌의 역사적 의미를 돌아보는 기획물과 폐광으로 고통받는 지역에 대한 취재를 지속적으로 이어 나갈 계획”이라고 밝혔다.

* 강원일보의 '광부엄마' 기획 기사는 여기서 확인할 수 있습니다.

* 광부엄마 다큐멘터리 영화는 여기서 확인할 수 있습니다.

내용을 입력세상에 좋은 기사들이 있다. 저널리즘의 이상이 어디에 있는지 알려주는 기사다. 언론을 비난하는 목소리가 높아도 여전히 언론에 희망이 있음을 증명하는 기사이기도 하다. 기자는 그런 기사를 꿈꾸고, 독자는 그런 기사를 기다린다. <단비뉴스>는 2000년대 이후 국내외 주요 기자상 수상작을 중심으로 기자와 독자에게 두루 도움이 될 만한 좋은 기사를 골라 소개한다. (편집자주)

단비뉴스 청년부, 시사현안팀장 전설입니다.

기자를 직업이 아닌 삶의 방식으로 삼겠습니다. 치열하게 배우고, 단단히 실천하겠습니다.