[안수찬 칼럼] 뉴스 포맷의 양극화를 넘어

지난 몇 달 동안 한국언론진흥재단이 공모한 작은 연구를 진행했다. 박재영 고려대 교수님과 함께 작업한 결과는 <무엇이 뉴스인가>라는 제목으로 곧 발간할 예정이다. 사람들이 어떤 미디어로 어떤 콘텐츠를 이용하는지 ‘다이어리 기록’이라는 질적 방법으로 조사하여, 각자 이용한 콘텐츠 가운데 무엇을 뉴스라고 인식하는지, 그 판단 기준은 무엇인지 분석했다.

여러 발견 가운데 내가 흥미롭게 살펴본 대목이 있는데, 칼럼의 독자도 그리 여길지는 모르겠다. 그동안 국내외 연구에선 뉴스 이용자를 ‘뉴스 탐닉자’와 ‘뉴스 회피자’로 크게 양분했다. 이번 연구 결과는 좀 달랐다. ‘모두가 뉴스 이용자’라 부를 만큼, 다들 수시로 뉴스를 이용했다. 다만, 이용한 뉴스의 유형이 서로 달랐다. 뉴스 탐닉 또는 회피로 설명할 수 없는 제3의 집단도 나타났다. 이번 연구에선 이들을 ‘이슈 이용자’, ‘재미 이용자’, ‘지식 이용자’로 명명했다.

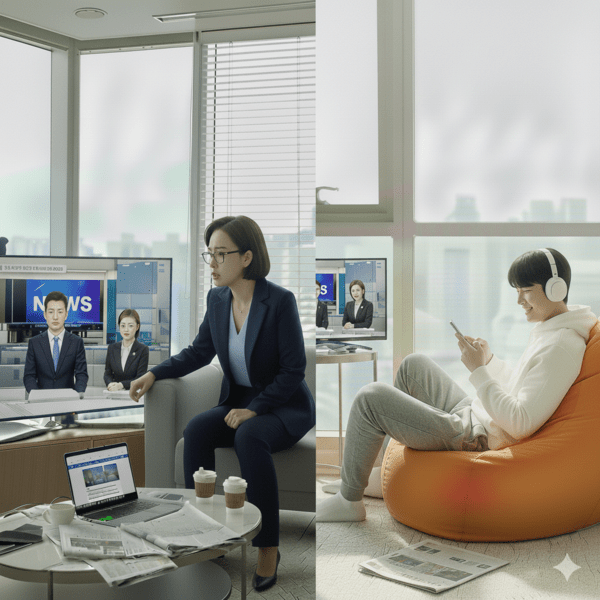

이슈 이용자는 그동안 뉴스 탐닉자로 불렸던 유형이다. 이들은 주로 최신 이슈, 특히 정치 뉴스를 시사 유튜브로 이용했고, 그 밖의 뉴스 미디어에서도 정치 뉴스를 많이 찾아봤다. 정파성에 관대하여, 의견이나 주관을 포함해도 뉴스라고 생각했다. ‘사회적으로 중요한 일을 다루는 것’이 뉴스이므로 “뉴스를 보는 건 사회적 책무”라고 말했다. 이들은 오락 콘텐츠를 즐기지 않았고, 대신 시사 유튜브에서 재미를 느끼며 하루 내내 이용했다.

재미 이용자는 그동안 뉴스 회피자로 불렸던 유형이다. ‘전통 언론이 보도한 것’만 뉴스이고, 유튜브 등은 믿을 수 없다는 태도를 보였다. 전통 규범에 따라 뉴스를 평가하기로는 이들이 가장 완고했다. 그러나 뉴스를 즐겨 보진 않았다. 대신 재미나 오락 콘텐츠를 찾아봤다. “전통 언론이 보도해야 뉴스이긴 한데, 그건 재미가 없다”라고 말했다. 대신 알고리즘에 따라 제공된 ‘숏폼 뉴스’만 수동적으로 이용했고, 그것으로 충분하다고 이들은 생각했다.

지식 이용자의 가장 큰 특징은 왕성한 지식 추구 활동에 있다. 이들은 운전하면서 오디오북을 듣거나, 잡지를 정기 구독하거나, 시민대학에서 강의를 듣거나, 다큐멘터리를 즐겨 시청하며 일상적으로 지식을 구했다. “나는 호기심이 많은 사람”이라거나 “드라마에서도 지식을 얻을 수 있다”고 말했다. 뉴스는 이들에게 지식의 일부였다. 정치 이슈뿐만 아니라 일상과 관련한 모든 주제와 분야의 뉴스를 이용했다. 재미도 추구했다. “세상을 이해하는 데 도움을 주는 드라마 또는 다큐멘터리의 감동”이 이들의 재미였다.

이렇듯 서로 다른 뉴스 판단의 기준을 모으면, ‘뉴스성’(newsness)이라는 개념에 닿을 수 있다. 무엇이 뉴스인지 확정할 순 없지만, ‘무엇이 더(more) 또는 덜(less) 뉴스인지’의 스펙트럼을 제시할 순 있다. 정치·사회적인 것, 진지하고 재미없는 것, 세상에 대한 지식을 주는 것 등의 인식이 엇갈리는 가운데 우리는 뉴스를 만들고 이용하는 것이다.

이슈 이용자는 검찰 개혁을 다룬 유튜브 콘텐츠 시청을 사회적 책무로 여기며 즐긴다. 재미 이용자로선 짧은 숏폼으로 검찰 개혁을 다뤘어도 그저 지루하다. 차라리 국회의원 몸싸움 장면을 보는 게 낫다고 여긴다. 검찰 개혁 이슈와 관련해 지식 이용자가 진정 원하는 건, 세계 검찰의 특성을 비교하거나 한국 검찰의 역사를 다룬 다큐멘터리 또는 교양 강의, 그리고 그것에 버금가는 심층 뉴스다. 그걸 어디서 발견할 수 있는지, 지식 이용자는 항상 궁금하다.

학문적 발견이라는 게 원래 연구자만 재밌어하고, 다른 이들은 시큰둥하기 마련이다. 작은 연구였지만, 나는 많이 배우고 느꼈다. 서로 다른 곳을 보며 사는 디지털 미디어 환경에서 그동안 국내 뉴스 미디어는 이슈 이용자와 재미 이용자에 매달려 ‘양극화된 뉴스 포맷 개발’에만 매달렸던 게 아닐까 싶다. 이슈 이용자를 위해 정파적 유튜브 콘텐츠를 만들고, 재미 이용자를 위해 각종 숏폼을 만드는 게 요즘 뉴스 전략의 대세다. 그러는 동안 지식 이용자는 책, 강의, 다큐멘터리를 뒤지고 있다. 호기심으로 가득한 그들은 심층성과 맥락성을 담은 기사를 위해 기꺼이 돈과 시간을 치를 사람들이다. 내가 보기엔, 뉴스의 미래는 지식 이용자에게 있다.

*이 글은 <미디어오늘> 11월 13일 ‘사실과 의견’ 코너에 실렸던 것을 신문사의 허락을 얻어 일부 수정해 전재한 것입니다.