[맛있는 집 재밌는 곳] 충북 제천시 청풍면 도화리카페

충북 제천시 청풍면 산자락을 따라 난 도로로 가다 보면 작은 마을이 나온다. ‘도화리’라는 이름이 새겨진 마을 자랑비 뒤편으로 청풍호가 내려다보인다. 그 앞에 현재의 마을을 대표하는 건물이 있다. 도화리카페다. 도화리카페라는 간판이 걸려 있지만, 지도에는 ‘도화리마을농특산물판매장’으로 표시돼 있다. 이곳은 카페이자, 마을 주민이 직접 재배한 작물로 만든 가공품을 판매하는 공간이다.

개복숭아로 가꾼 새로운 도화리

1985년 충주댐 건설로 청풍면 일대 마을들이 수몰됐다. 도화리도 이때 마을 전역이 물에 잠겼다. 삶의 터전을 잃은 주민들은 산 위로 올라가 새로 터를 잡았다. 그곳이 지금의 도화리다. 복숭아꽃이 만발하던 옛 마을의 이름처럼 복숭아 도(桃)에 꽃 화(花)를 쓴다.

정선욱(64) 이장이 기억하는 도화리의 첫인상은 복숭아꽃이 만발한 마을과는 정반대에 가까웠다. 그는 2013년 처음 도화리에 왔을 때를 회상하며 “길이 외양간 거름으로 가득했고, 이곳저곳 쓰레기가 방치돼 있었다”고 말했다. 건강 문제로 귀촌했지만 2년만 살다 갈 생각을 했다.

전환점은 2015년이었다. 충청북도가 추진한 ‘행복마을 만들기 사업’에 도화리가 선정됐다. 낙후된 마을을 주민이 정비할 수 있도록 지원하는 사업이다. 당시 이장과 친분이 있던 정 씨가 추진위원장을 맡게 됐다. 도로변의 쓰레기를 치우고, 그 자리에 꽃과 나무를 심었다. 처음으로 마을 전체가 함께 움직이기 시작했다.

주민들은 복숭아꽃이 만발하던 예전의 마을을 되살리기로 했다. 처음부터 잘된 건 아니었다. 일반 복숭아는 관리가 어려웠다. 주민들은 마을 산속에 자생하던 개복숭아에서 가능성을 봤다. 산비탈에 있는 마을의 지리적 특성과도 잘 맞았다. 개복숭아는 일반 복숭아보다 크기가 작고 신맛이 강하다. 항산화 물질이 풍부하다고 알려져 약으로 쓰이기도 했다.

2015년부터 주민들은 마을 곳곳에 개복숭아 묘목을 심기 시작했다. 산비탈을 따라 심은 나무는 해마다 늘었고, 지금은 약 1만 그루의 개복숭아 나무가 자란다. 4월 말이면 마을 전역에 꽃이 만개하고, 5월 말이면 주민들이 함께 열매를 수확하기 시작한다. 열매가 완전히 익기 전이다. 익은 뒤에는 씨앗 속에 독성이 강해질 수 있지만, 이 시기에 수확하면 약효 성분은 유지되면서도 독성이 줄어든다. 마을 만들기 사업에서 자문위원들과 함께 연구를 거듭해 얻은 결과다.

매년 5월 마지막 주말이면 개복숭아 축제를 연다. 마을에서 함께 딴 개복숭아, 조청, 잼 등을 판매한다. 부스 운영부터 체험 안내, 진행까지 모두 주민이 맡는다. 축제는 도화리 경제의 기반이자 마을을 하나로 묶는 행사로 자리 잡았다. 올해로 11년째 이어지는 도화리의 봄 풍경이다.

도화리가 담긴 음식

도화리카페는 지난 10년 동안 이어온 노력의 결산이다. 2015년 행복마을 만들기 사업으로 시작된 마을 문화가 각종 공모 사업으로 이어지면서, 2022년 도화리카페라는 공간을 만들 수 있었다. 카페의 대표 메뉴는 개복숭아를 활용한 음료다. 에이드, 스무디, 아이스크림, 쿠키 등 대부분 메뉴에 도화리에서 재배한 개복숭아가 들어간다. 맛은 새콤한 매실과 비슷하다.

카페 내부 한편에는 주민들이 직접 만든 가공품이 진열돼 있다. 마을 주민들은 개복숭아를 발효시켜 조청도 만들고, 된장도 만들고, 고추장도 만든다. 도화리는 논이 거의 없어 콩, 고추 같은 밭작물이 주요 작물이다. 덕분에 장에 들어가는 콩은 모두 마을에서 난 것이다. 콩을 12월에 가마솥에 끓여 물을 빼고, 밟아서 매달아 놓는 전통 방식으로 메주를 만든다. 이렇게 주민들이 만들어낸 특산품이 매대에 올라간다. 생산, 가공, 판매까지 전 과정이 주민들의 손을 거친다.

도화리카페는 정선욱 이장과 부인 박숙란(63) 씨가 함께 운영한다. 인건비를 제외한 수익 전액은 마을 운영에 쓰인다. 카페 바로 옆에는 방문객이 직접 개복숭아 발효액을 만들어 볼 수 있는 체험 공간도 있다.

카페 맞은편에는 ‘도화리 도토리밥상’이라는 이름의 식당이 있다. 마을에서 나는 농산물을 활용하자는 전 부녀회장의 제안으로 2021년 문을 열었다. 이름도 주민들이 함께 지었다. 마을에서 나는 것으로 우리가 할 수 있는 음식을 하자는 뜻을 담았다. 도화리 밭에서 난 콩, 고추, 오이, 가지, 호박과 도화리 인근 산에서 주민들이 주운 도토리로 만든 도토리묵이 식당에서 사용하는 주된 식재료다. 지금은 이전처럼 마을에서 공동으로 운영하는 방식은 아니지만, 재료는 여전히 마을에서 공급하는 것을 쓴다. 식당에서 식사를 마친 손님은 도화리카페에서 음료를 할인받을 수 있다.

정이 있어 머물고 싶은 마을

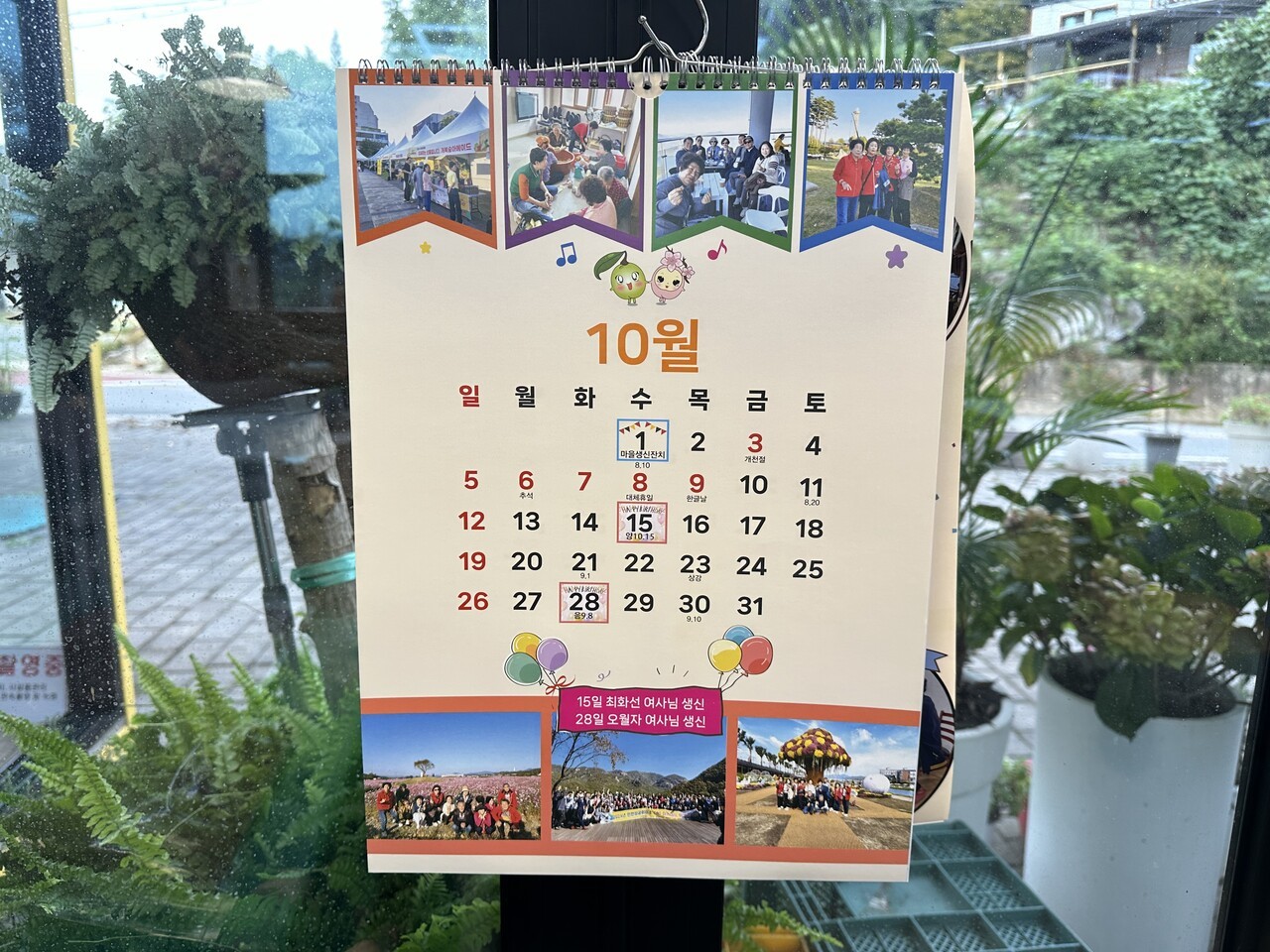

카페 한쪽 벽에는 도화리 달력이 걸려 있다. 숫자들 사이에 한두 개씩 특별한 표시가 있다. 마을 주민의 생일이다. 매달 1일이면 그달 생일을 맞은 사람들을 모아 잔치를 연다. 그날은 마을 운영 회의를 하는 날이기도 하다. 정선욱 이장은 “회의만 하자고 하면 사람들이 잘 안 오지만, 생일잔치는 다 모인다”고 웃으며 말했다.

정 이장은 생일잔치를 하고, 개복숭아를 수확하고, 장을 담그는 마을의 일상을 사진으로 남긴다. 그렇게 한 해에 찍는 사진만 약 7000장이 넘는다. 그중 일부는 다음 해 달력에 싣는다. 마을 달력을 만든 지도 어느덧 10년이 됐다.

사실 마을 사람들은 서로의 생일을 다 알고 있다. 하지만 달력을 보는 마을 밖 사람들도 있다. 도시로 떠난 가족들에게도 달력을 한 부씩 전한다. 멀리 떨어져 있어도 계속해서 마음이 이어질 수 있도록 하기 위해서다.

도화리는 2018년 농림축산식품부가 주관하는 ‘행복마을 콘테스트’에서 대통령상을 받았다. 마을 환경을 직접 정비하고, 매년 개복숭아 축제를 이어온 점이 높은 평가를 받았다. 이후 전국의 여러 농촌 마을에서 도화리를 선진 사례로 삼아 견학을 하러 오는 사람들의 발길이 이어졌다.

도화리는 이렇게 안팎에서 성공적인 마을로 평가받지만, 정작 정 이장의 고민은 매년 깊어만 간다. 지난 6일 기준 도화리에는 44명이 사는데, 60~70대가 가장 많다. 행사나 사업에 참여하는 실질적인 활동 인구는 20명 남짓이다. 고령화로 일손이 줄어, 함께 일하던 주민들이 매년 하나둘 지쳐가는 모습을 그는 그 누구보다 가까이에서 본다.

하지만 그는 젊은 사람에게 무작정 농촌으로 오라고만 할 수는 없다고 생각한다. 그는 “농촌이 젊은 사람들이 올 수 있는 여건이 되어 있나, 그게 먼저”라고 말했다. 정주 여건 가운데 최소한 자신이 바꿀 수 있겠다고 생각한 건 마을 문화와 농촌을 바라보는 인식이었다. 도화리에 오기 전까지 나 이장 자신도 농촌을 잘 몰랐다. 그는 “농부의 아들인데도 낫을 들어본 적이 없었다. 이제는 누가 농사나 농촌을 쉽게 말하면 기분이 나쁘다”고 말했다. 도화리에서 사람들과 함께 일하며 농촌의 소중함을 몸으로 알게 됐다.

그의 바람은 농촌의 사회적 가치가 더 널리 알려지고, 농촌에서 문화를 만들어가는 사람들의 자부심이 높아지는 것이다. 그래서 그는 5년 전부터는 도화리가 문화를 만들어가는 방식을 기록하기로 했다. 유튜브 채널 ‘도화리생생TV’를 개설해 마을의 일상을 영상으로 담기 시작한 것이다. ‘개복숭아 수확 첫날’ ‘메주는 우리가 최고다 메주도사들’ 같은 영상 제목처럼, 도화리의 하루하루가 담겼다. 3년 전부터는 블로그도 운영한다. 단순한 마을 홍보가 아니라 “농촌에서 함께 일하는 사람들의 가치를 알리는 것”이 정 이장에게는 더 중요한 목표다.

도화리의 공식 표어는 ‘정이 있어 머물고 싶은 행복한 마을’이다. 주민들은 이 말을 매일의 일상에서 실천한다. 함께 밥을 짓고, 서로의 하루를 챙기고, 웃으며 정을 쌓는 일은 도화리가 움직이는 방식이자 마을을 유지하는 힘이다. 나 이장은 “결국 마을의 지속 가능성은 사람에게 달려 있다”며 “앞으로는 마을의 미래를 함께 고민해 줄 사람이 더 많아졌으면 한다”고 말했다. 도화리의 다음 목표는 마을과 자연스럽게 연결되는 사람이 조금씩 늘어나는 것이다. 주민들은 도화리가 그동안 쌓아온 정이 누군가가 이곳에 머물 이유가 되기를 기대하고 있다.