[마음을 흔든 책] 중간착취의 지옥도

중간착취의 지옥도/남보라·박주희·전혼잎 지음/ 글항아리/15000원

간접고용은 사용자가 노동자를 직접 고용하지 않는 것을 말한다. 노동자를 간접고용하려는 사용자는 ‘아웃소싱’이라고 불리는 용역·파견업체와 계약을 맺는다. 아웃소싱 업체는 원청에 노동자의 노동력을 제공한다. 사용자와 노동자의 고용 관계에 ‘고용주(용역·파견업체)’라 불리는 중간인이 끼어든다. 노동자를 간접고용한 사용자는 노동의 대가를 노동자가 아니라 고용주에게 지불한다. 고용주는 사용자로부터 받은 돈을 그대로 노동자에게 전하지 않고, 각종 명목을 달아 자신의 이익을 챙긴다. 그 과정에서 착취가 일어난다.

오늘날 한국 노동시장에는 간접고용으로 인한 착취가 만연하다. 콜센터 상담원, 은행 경비원, 청소 노동자, 파견직 사무보조원, 발전소 노동자, 자동차 부품 업체 노동자 등은 대부분 용역·파견업체에 소속된 간접고용 노동자들이다. 용역업체는 이들을 원청 업체에 취업시켜준 대가로 노동자 몫의 임금 일부를 퇴사 또는 해고 때까지 떼어간다. 관리비 등 각종 명목을 달지만, 사실상 앉아서 돈 버는 ‘사람장사’다.

<한국일보> 아젠다기획부의 마이너리팀은 2021년 1월부터 6차례에 걸쳐 '중간착취의 지옥도'(남보라·박주희·전혼잎 기자)를 보도했다. 연재 기사와 같은 제목의 단행본에는 기사의 주요 내용과 함께 보도에 미처 담지 못한 뒷이야기가 적혀 있다. 책은 총 4부로 구성됐다. 1부 ‘합법적인 착취, 용역’에서는 간접고용 노동자 100인의 이야기를 전한다. 2부 ‘떼인 돈이 흘러가는 곳’에서는 노동자의 임금을 착취하는 주체를 밝힌다. 3부 ‘진화하는 착취’에서는 중간착취가 발생하게 된 배경을 살핀다. 4부 ‘법을 바꾸는 여정’에서는 관련 법 개정을 위한 취재팀의 여정을 기록했다.

간접고용 노동자 100명을 만나다

한국의 간접고용 노동자는 340만 명이 넘는 것으로 추산된다. 이는 2017년 기준 전체 임금 노동자의 17.4%에 달하는 규모다. 한국 사회 곳곳에서 간접고용 노동자가 부당한 임금 착취를 당하는 것이다. 그러나 그 사정을 털어놓을 취재원을 찾는 일이 쉽지 않았다고 기자들은 책에 적었다. 이는 간접고용 노동자의 열악한 처우와 관련 있다. 많은 간접고용 노동자는 자신의 임금 일부가 착취당하는 사실에 분노하지만 이를 방조하거나 부추기는 거대한 구조 앞에서 체념하는 일에 익숙해졌다. 행여 언론과 접촉한 사실이 알려져 일자리를 잃게 될까 걱정하여 좀체 증언하려 하지 않았다.

그래도 취재진은 전국 여러 사업장의 노동조합과 비정규직센터, 상담센터, 소규모 지역 단체, 온라인 노동자 커뮤니티 등을 뒤져서 간접고용 노동자 100명을 만났다. 이들이 보고 들은 임금착복 수법은 취재원 수만큼 다양했다. 용역업체는 연차수당 등 각종 수당을 빼돌리거나 장비·물품 구매 비용을 줄여 이득을 취했다.

그 실상은 좀체 드러나지 않는다. 노동자가 받는 급여명세서에는 원청의 지급액이 적혀있지 않기 때문이다. 용역업체에서 벌인 중간착취가 낱낱이 드러난 건 2018년 한국발전 소속 노동자 김용균(당시 24세) 씨의 산업재해 사망사고 이후 국민참여 조사위원회 형태로 정부에 설치된 ‘김용균 특조위’의 역할이 컸다. 특조위는 김용균 씨가 고용된 업체가 원청과 맺은 도급계약서를 구했다. 도급계약서에는 직접노무비 항목에 500여만 원이 적혀 있었다. 그런데 김용균 씨가 받은 월급명세서에는 실지급액 200여만 원이 적혀 있었다. 용역업체를 거치며 300여만 원이 사라진 것이다.

중간착취의 지옥은 어떻게 굴러가나

취재진은 이러한 중간착취가 당연히 불법이라고 생각했다. 한국의 근로기준법은 누군가의 이익을 가로채는 행위를 금지하기 때문이다. 그러나 취재진이 만난 변호사, 교수 등 노동계 전문가들의 반응은 예상과 달랐다. 전문가들은 “위법하지 않다”고 입을 모았다. 1998년 노동시장 유연화를 목표로 제정된 파견법은 원청과 하청 간 경영 자율성을 보장한다. 하청이 원청한테서 얼마를 받던 노동자에게 근로계약서에 약속한 만큼만 임금을 지불하면 되는 것이다.

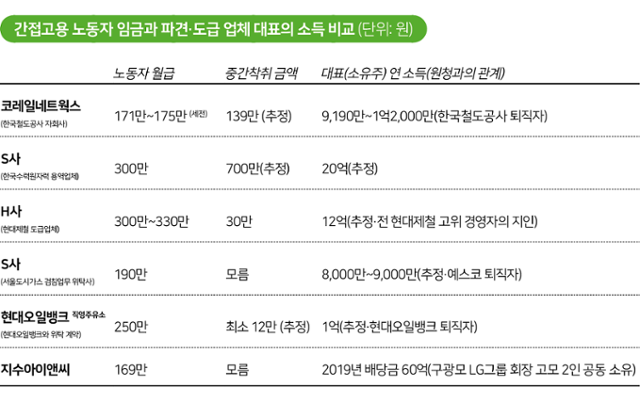

취재진은 하청업체 경영자들의 실체도 밝혀 냈다. 취재 대상 사업장 65곳 가운데 15곳의 대표가 모기업 직원 출신인 것으로 드러났다. 하청업체 대표는 대기업에서 임원이나 부장으로 지낸 이들이 정년퇴임 후 한몫 챙기는 자리로 여겨졌다.

기자들, 법 개정에 목소리 내다

노동자가 겪는 부당한 상황에 원청은 책임질 필요가 없고, 하청은 책임질 능력이 없다. 간접고용 노동 시장은 노동자의 고혈로 굴러간다. 그 현실을 보도해도 세상은 달라지지지 않을 것이라는 비관이 기자들을 짓눌렀다. 그러나 기사가 나가자 독자들이 뜨겁게 반응했다. 독자들의 호응에 취재진은 무기력감을 떨쳐냈다.

취재진은 ‘중간착취 금지를 위한 입법 제안’ 질의서를 국회의원들에게 전달하고 답변을 요청했다. 답변서를 보내온 의원은 11명이었다. 법안 취지에 공감하지만, 이를 실제로 입법하기는 어렵다는 반응이 많았다. 취재진이 제안한 법안 중 일부를 발의하기로 약속한 의원은 4명이었다. 뒤이어 취재진은 주무부처인 고용노동부를 찾아갔다. 노동부 관료들은 취재진의 제안을 모두 거절했다. 청와대도 마찬가지였다. 입법에 이르지는 못했지만, <한국일보> 기자들의 노력은 점차 확산됐다. 이재명 당시 경기도지사는 관련 기사를 소셜미디어에 공유하면서 중간착취 근절의 필요성을 강조했다.

입법 로비까지 벌인 취재진의 행동을 어떻게 평가할 것인지는 논쟁의 영역이다. 문제의 해법을 적극적으로 마련하려는 ‘솔루션 저널리즘’의 모범이라 평가할 수도 있고, 저널리즘의 영역을 넘어선 과잉행동이라고 비판할 수도 있다. 다만 <중간착취의 지옥도>를 충실히 읽은 독자라면, 아무도 주목하지 않았던 중간착취의 실태를 낱낱이 고발하고, 그 기사를 온전히 책임지려 했던 일군의 기자들을 만나게 될 것이다.

“중간착취 문제가 바로 잡히지 않았던 것은 어쩌면 우리가 자주 말하지 않았기 때문인지도 모른다. 이 단어를 자꾸 말하는 것이 가해자에게 책임을 묻는 첫걸음일 수도 있다. 한 언어가 발화되는 순간, 실재하되 보이지 않았던 문제들이 선명히 그 모습을 드러내곤 하니까.” (<중간착취의 지옥도>, 275쪽)

단비뉴스 환경부, 소셜전략팀 유지인입니다.

쉽게 쓰지 않겠습니다.