[상상사전] ‘전쟁과 평화’

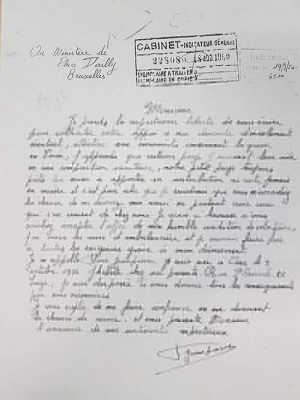

‘한국전쟁에 파견되는 이들과 함께 가서 헌신할 기회를 갖고 싶습니다.’ 1950년 한국전쟁 발발 당시 벨기에 20대 여성이 의무병으로 참전하겠다며 정부에 보낸 편지가 얼마 전 69년 만에 발견됐다. 이 여성이 실제로 참전했는지 여부는 밝혀지지 않았다. 그러나 타국 여성이 한국까지 와서 돕겠다니, 감동이 클 수밖에 없다.

편지 한 통에 감동받는 것은 전쟁이 주는 크나큰 두려움을 알기 때문이다. 거대한 폭발음과 포연, 여기저기 피투성이가 되어 널브러지는 사람들… 영화를 통해 각인된 전쟁의 참상들이다. 전쟁이 나면, 얼마나 ‘많은’ 인명 피해가 발생했고, 얼마나 ‘많은’ 지역을 빼앗고 빼앗겼으며, 얼마나 ‘많은’ 전리품을 챙겼는지가 관심거리다. 전쟁이 가져다 주는 ‘큰 것’에만 주목한다.

우리 역사도 마찬가지다. 우리는 역사상 가장 넓은 땅을 정복한 광개토대왕과 장수왕 시대를 전성기라고 배웠다. 그 시대 고구려인들의 개인적인 삶도 그랬을까? 그들에게는 전성기는커녕 고난의 시기였을 가능성이 높다. 남자들이 농사를 지으려 하면, 처자식과 시간을 보내려 하면, 전쟁터에 끌려갔을 터이다. 국가는, 남자들이 집에서 일상적인 행복을 누릴 여유를 주지 않았다. 한 가정의 평범하면서도 ‘작은’ 행복보다 국가가 얼마나 ‘큰’ 땅을 획득하느냐가 그들에게 중요했을까?

전쟁은 이처럼 큰 것에 주목한다. 미국은 그 특성을 누구보다 잘 이용했다. 미국은 2차 대전 당시 연합국에 500억 달러의 전쟁물자를 제공했다. 그 덕에 미국은 전쟁 특수를 누렸고 뉴딜조차 해결하지 못한 대공황을 극복한다. 전쟁에서 수많은 사람이 죽었지만 미국은 얻은 이익도 많았기에 전후 초강대국이 된다. 안정적인 평화 시대로 여겨지는 21세기에 미국이 이라크 전쟁을 강행한 것도 그 연장선에 있다. 트럼프 대통령의 볼턴 보좌관 등 미국의 초강경매파들이 북핵 선제타격론을 편 데는 그들 나름대로 계산이 서있기 때문이다. 남북미 정상회담이 험로를 걷는 이유이기도 하다.

벨기에 여성이 보낸 편지의 의미를 되새겨보는 이유는 역설적으로 전쟁이 일어나면 개인의 소박한 삶과 소망 ‘따위’는 깡그리 무시되기 때문이다. 얼마나 많은 사람이 전쟁에 투입되고, 얼마나 큰 이득이 생길지 먼저 계산한다. 전쟁은 국가가 공인하는 대량살상극이다. 전쟁을 묵인해서는 안 되는 이유다. 하지만 큰 이익, 넓은 땅을 가져다 줄 수 있는 전쟁은 많은 사람들에게 아직도 매력적이다. 그래서 전쟁이 끊이지 않는다. 전쟁을 직접 일으키는 자들이 큰 것에 집중할 때 우리는 작은 것에 집중해야 한다. 한 개인의 편지, 군인의 상흔, 개인의 아픔… 국가적 관심사도 아니고 전쟁의 성패와 상관없는 작은 것들이지만, 개인은 그런 것에 살고 죽는다.

| 보들레르가 ‘모든 능력들의 여왕'이라고 말한 상상력이 학문 수련 과정에서 감퇴하는 건 안타까운 일입니다. 저널리즘은 아카데미즘과 예술 사이에 있어야 한다고 생각합니다. 생각을 옥죄는 논리의 틀이나 주장의 강박감도 벗어 던지고 마음대로 글을 쓸 수 있는 상상 공간이 바로 이곳입니다. 튜토리얼(Tutorial) 과정에서 제시어를 하나씩 정리하다 보면 여러분만의 ‘상상 사전’이 점점 두터워질 겁니다. (이봉수) |

편집 : 홍석희 기자