[안수찬 칼럼] 저널리즘의 기초, 실증주의

해마다 인구 10만 명 가운데 20명이 목숨을 끊는다. 왜 죽을까. 국내 자살의 특징을 발견하려면 다른 나라와 비교할 필요가 있다. 자살자의 인구학적 특성을 기록한 여러 나라의 공식 문서를 분석했더니 사회 특성에 따라 원인이 달랐다. 자살은 개인의 고립적 행위가 아니라 사회적 구조와 압력의 결과였다. 관련 문서를 깡그리 수집·분석하여 현상의 근원을 실증하다니 참 대단하다고, 이런 일은 처음이라고 사람들은 박수를 보냈다.

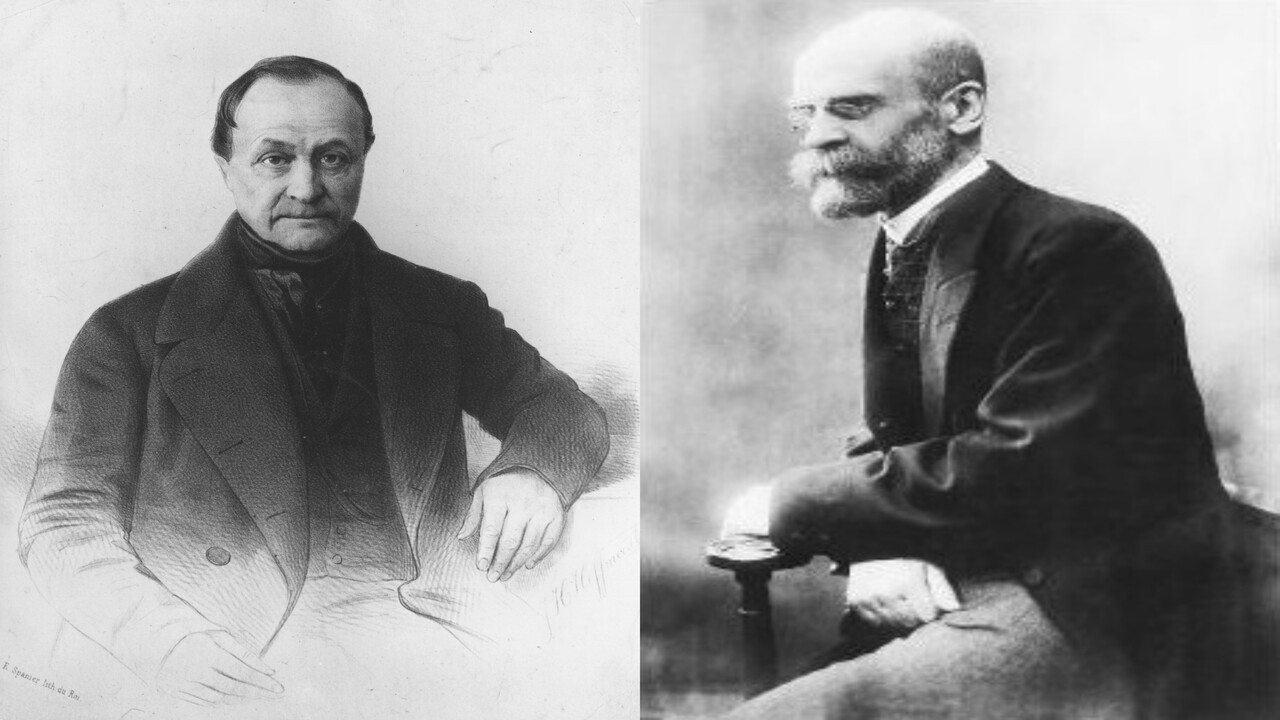

그는 기자가 아니었다. 사회과학자였다. 1897년 에밀 뒤르켐이 <자살론>을 발표할 당시 프랑스 자살률은 요즘 한국 자살률과 비슷했다. 사회 이슈에 주목하고 사실적 근거를 수집해 체계적으로 분석한 글을 대중에 공개한 것까지 뒤르켐의 일은 오늘날 기자(가 꿈꾸는) 일과 비슷하다. 우연이 아니다. 꽁트가 주창하고 뒤르켐이 구현한 실증주의 사회과학의 정신은 저널리즘의 유전자에도 각인돼 있다. 꽁트와 뒤르켐은 저널리즘의 먼 조상이다.

그 후손은 언론계 밖에도 있다. e-나라지표 통계를 보면, 2014~2023년 약 2만8000명이 국내에서 사회계열 박사학위를 받았다. 한국연구재단 통계를 보면, 2019년 이후 지금까지 약 1만4000명이 해외에서 사회계열 박사학위를 받았다. 한국에서 유학한 외국인을 제외해도 매년 4000명 안팎의 한국인 사회과학자가 탄생하는 셈이다.

그들은 한국의 사회현상을 실증 분석한 논문과 보고서를 쓴다. 여기서 ‘실증’이란 현실을 체계적 방법으로 포착했다는 뜻이다. 현실을 잡아챈 그 문서들은 곳곳에 있다. 우선 학술지에 있다. 한국연구재단이 권위를 인정한 사회계열 ‘(우수)등재 학술지’는 960여 개다.

각 학술지가 연간 4회 발행되고, 그때마다 4건의 논문만 게재된다고 쳐도 매년 약 1만5000건의 사회과학 연구논문이 세상에 나온다. 연구보고서는 논문보다 현실에 더 밀착해 있다. 정부 산하 연구소, 또는 정부의 의뢰를 받은 민간 연구진이 발표한 보고서가 전자정부 누리집 ‘프리즘’에 있다. 2024년 공개한 것만 2000여 건이다.

예전에 썼던 ‘성스러운 삼각관계’라는 글에서 ‘현장’, ‘인물’, ‘문서’를 취재 대상의 핵심 요소로 소개했다. 그 가운데 문서를 보도·발표 자료에 국한하여 이해하는 기자들이 있다. 완전한 잘못이다. 그런 문서는 선전·홍보의 의도를 담고 있다. 현실의 종합적 파악을 일부러 방해하기도 한다. 이에 비해 연구논문·보고서는 선험적 판단을 유보하고 입증가능한 사실로부터 귀납하는 실증주의에 비교적 충실하다. 취재에 활용할 ‘최적의 문서’다.

물론 모든 사회과학 연구가 기사보다 훌륭한 건 아니다. 하찮은 문제의식, 허술한 분석, 관념적 결론으로 일관한 연구도 있다. 그런 연구를 걸러내도 기자가 해결할 문제가 남는다. 학자는 기자에게 까칠하다. 이복형제라서 그렇다. 엄밀한 실증 훈련을 거친 학자라면 기자의 (허술한) 취재 보도 과정을 긍정하기 어렵다. 현실의 실증이 그래선 안 된다고 생각한다.

그런 학자의 마음을 움직이는 기자가 있다. 학자의 논문·보고서를 다 읽고 질문하는 기자다. 그런 기자에게 학자는 형제애를 느낀다. 현실의 실증이 얼마나 어려운지 알고 있으므로 그 일에 나선 기자를 돕고 싶어진다. 특히 젊은 사회과학자의 내면에는 저널리즘의 호르몬이 흐른다. 이론 정립보다 현실 분석에 갈급하다. 대담한 문제의식과 참신한 연구 방법으로 당대의 중요 현상을 분석한다. 좋은 기사를 향한 열정과 좋은 논문을 향한 열정은 통한다.

사회 실증 분석의 유전자를 공유한 형제들이 다시 만날 이유가 있다. 문명이 지구적으로 변한다. 민주주의와 자본주의가 격변한다. 보도자료 읽는다고, 명망가의 입을 쳐다본다고 이해될 일이 아니다. 극우가 궁금하면 정치학 연구를 봐야 하고, 음모론이 궁금하면 사회학 연구를 봐야 하고, 헌법이 궁금하면 법학 연구를 봐야 한다. 무궁무진한 기사 앵글과 기사 아이템이 거기 있다.

얼마 전, 정파적 유튜브 채널을 연구한 논문을 읽었다. ‘부정선거론’에 대한 입장을 요구하는 시청자를 반박하면 시청률이 급감한다는 보수 유튜버의 육성이 담겨 있었다. 젊은 연구자가 2021년 발표한 논문이다. 내가 기자였다면, 더 일찍 읽었다면, 그대로 인용해 보도하거나, 연구자의 조언을 얻어 유튜버들을 새로 취재했을 것이다.

적고 보니, 제때 논문 읽지 않는 나의 게으름이 들통났다. 게으른 연구자도 성실한 기자에게 간절한 조언을 보낼 자격은 있지 싶다. 이제라도 이복형제들의 문서를 읽자. 보도자료와 성명서 베끼고, 가끔 관전평이나 쓰는 방식으로는 대전환기를 제대로 보도하는 기자로 살 수가 없다.

*이 글은 <미디어오늘> 4월 16일 ‘사실과 의견’ 코너에 실렸던 것을 신문사의 허락을 얻어 일부 수정해 전재한 것입니다.