[안수찬 칼럼] 의견만 옮기다 끝난 대선 보도

파를 먹던 나라에선 어니언을 서양의 파(양파)로 이해하고, 어니언을 먹던 나라에선 파를 초록 어니언(그린 어니언)이라 부른다. 전통문화가 배양한 단어는 기존의 틀로 새 문물을 정의한다. ‘언론’(言論)도 그렇다. 구래의 관념으로 외래의 문물을 정의했다. 그 조어(造語)가 성공적이었는지는 모르겠다. 나는 언론이라는 단어만 생각하면 어지럽다.

한자어 언론은 한·중·일에서 두루 쓰이지만, 뜻이 다르다. 한국에선 ‘생각을 발표하는 말이나 글’이라는 뜻과 ‘매체를 통해 사실을 알리거나 여론을 형성하는 활동’이란 뜻을 섞어 쓴다. 즉, 의견 표현과 사실 보도, 개인과 뉴스 미디어를 포괄한다. 이와 달리 일본과 중국에서 언론은 개인의 의견 표현만 지칭한다. 뉴스, 사실 보도, 그리고 뉴스 미디어에 관한 중국과 일본의 단어는 따로 있다. 중국에선 새로운 소식이라는 뜻의 ‘신문’(新聞)을 쓴다. 일본에선 영어를 옮겨 ‘매스컴’이라 부른다. 한국의 언론학과, 언론학회도 이들 나라에선 신문학과, 신문학회, 매스컴학회 등으로 부른다.

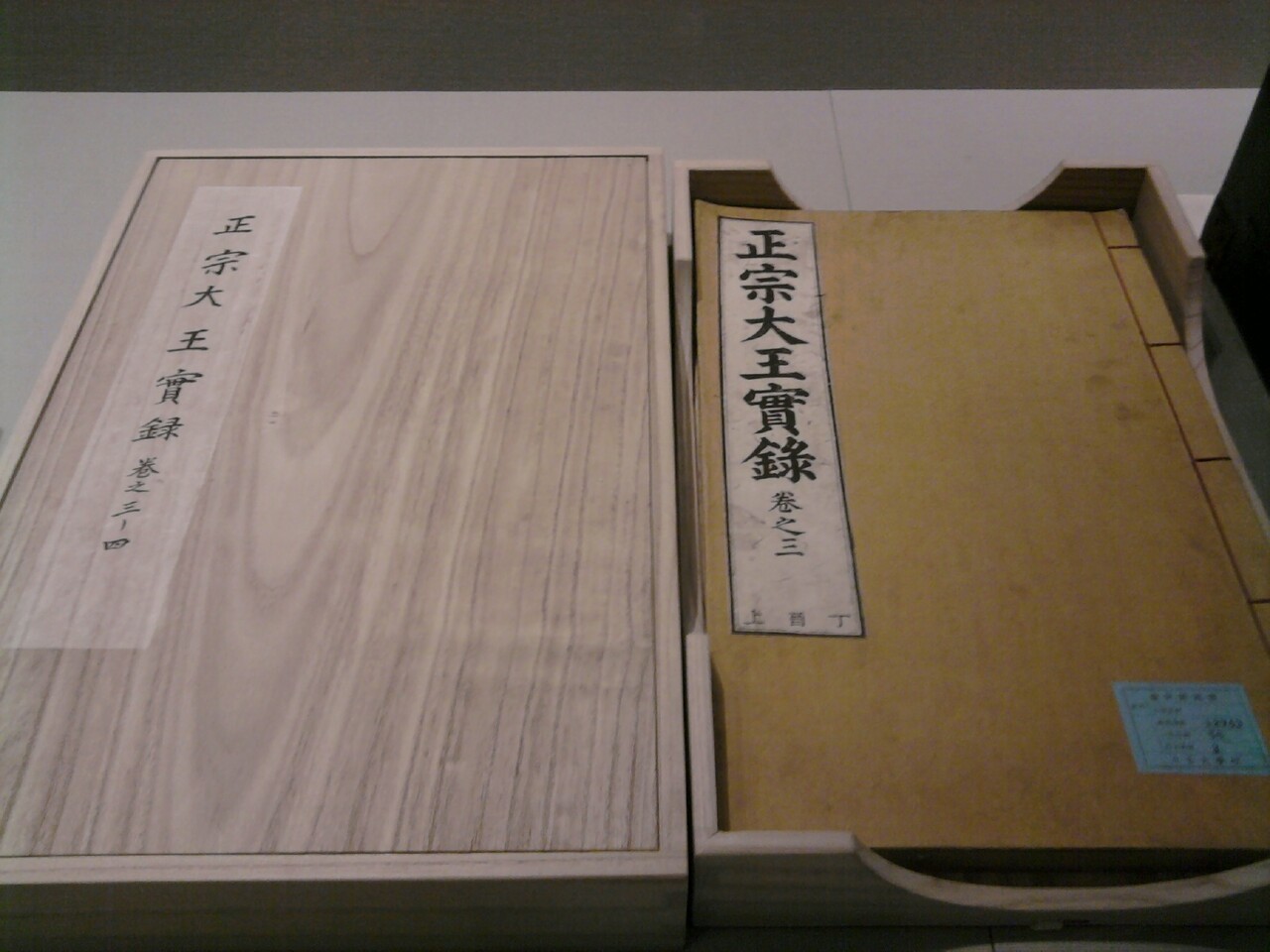

구분 없이 뒤섞은 한국적 조어의 배경에는 천년 전통이 있다. 조선왕조실록에 ‘언론’이 540차례 등장한다. 여기서 언론은 ‘간쟁’(諫爭)과 같은 의미다. 간쟁은 ‘직위나 목숨을 걸고, 잘못을 고치도록 임금에 말하는 것’이다. 중국 성리학에서 비롯한 단어지만, 절대 왕권을 구축한 중국에서 그 역할은 미미했다. 왕을 덕과 법의 길로 이끄는 간쟁 또는 언론의 발달은 조선왕조의 고유한 특성이었다.

그 핵심 원칙은 소문에 근거해 진언할 수 있다는 ‘풍문거핵’(風聞擧劾), 근거를 밝히지 않고 진언해도 된다는 ‘불문언근’(不問言根)이다. 이로부터 사실의 진위에 얽매이지 않는 의견인 ‘간쟁으로서 언론’에 대한 관념이 정립했다. 이를 간직한 구한말 유학자들이 ‘표현의 자유로서 언론’이라는 서구의 관념을 만났을 때, 그들은 ‘상향적·폐쇄적 정치 의견’인 간쟁을 ‘하향적·개방적 정치 의견’인 계몽으로 대체했다. 이제 나라의 운명은 왕의 교육이 아니라 민중의 계몽에 달렸으므로 그들은 상소문 집필을 접고 신문 발행에 나섰다.

그 관념은 군사 정권 시절까지 이어져, 권력을 비판하며 시민을 깨우치는 ‘선비형 기자’ 또는 ‘지사적 기자’가 칭송받았다. 민주화 이후 이를 대체하는 전문적 기자가 융성했다면 참 좋았겠지만, 진화는 더디고 미미했다. 그러니 언론에 대한 한국 사회의 관념은 여전히 천년 전통에 속박돼 있다. 의견 중심이고, 특히 정치적 의견 중심이다.

권력 비판과 대중 선도를 위한 간쟁·계몽을 최고 언론 활동으로 평가하는 세상에선 정치인, 평론가, 유튜버도 언론인으로 대접받는다. ‘신뢰하는 언론인’을 묻는 설문조사의 상위권에 누가 등장하는지 살펴보라. 사실 보도를 직업으로 삼은 저널리스트는 거의 없다.

이 모든 게 ‘언론’이라는 지나치게 거대하고 포괄적이며 관념적인 단어의 탓이라고 하면 지나친 일일까. 그 바람에 언론의 하위 분야이지만 언론으로 환원되지 않는 저널리즘은 한국에서 제대로 정립되지 못했다. 기자의 규범과 독자의 기대도 저널리즘이 아니라 언론에 속박되어 있다. 정확한 정보가 아니라 명쾌한 주장을 선호한다. 기자는 칼럼을 쓰고 싶고, 독자는 평론을 읽고 싶다. 형식적이나마 이를 규율했던 레거시 미디어를 성가시게 여긴 기자와 독자는 이제 유튜브에서 만나 욕구를 채운다.

이번 대선 보도도 온통 의견이었다. 후보자 의견을 받아적는 유세 보도, 시민 의견을 숫자로 바꾼 여론 보도, 후보자 주장을 옮긴 토론 보도가 주를 이뤘다. ‘87년 체제’ 극복을 위해 높은 품질의 선거 보도를 구현해 보겠다는 열의를 찾기 힘들었다. 남다른 기사라도 써보자는 패기의 흔적조차 드물었다. 시민으로부터 정치 의제를 발굴하는 공공 저널리즘, 사회과학방법을 빌려 엄밀하게 검증하는 정밀 저널리즘, 후보 이력을 심층적으로 추적하는 수사 저널리즘이 없었다. 외곽 조직의 댓글 부대를 폭로한 <뉴스타파>의 보도가 그나마 인상적이었을 뿐, 다른 뉴스 매체에선 팩트체킹 보도만 가끔 내놓았다.

이러니 대선 보도를 읽는 재미가 없었다. 상대 권력의 부당성을 비판하는 간쟁의 언론, 그 세력을 선택하지 말라고 설득하는 계몽의 언론만 횡행했다. 덕분에 평론가들만 신났고, 대선 후보들은 그에 기댔다. 유력 평론가의 채널에서 기성 언론을 싸잡아 비난하는 대선 후보는 언론으로 환원되지 않는 저널리즘을 어떻게 조성해 갈지 약속하지 않았다. 저널리즘이 없어도 민주주의를 이룰 수 있다는 투였다. 풍문거핵와 불문언근의 관행만 계속 이어가면 된다는 식이었다.

이 지경의 책임이 누구에게 있는지 생각하면 어지럽다. 낡은 단어에 새 문물을 욱여넣은 조상 탓일까. 아니면, 옛 단어에 새 뜻을 새겨넣지 못한 우리 탓일까.

*이 글은 <미디어오늘> 5월 27일 ‘사실과 의견’ 코너에 실렸던 것을 신문사의 허락을 얻어 일부 수정해 전재한 것입니다.