[역사인문산책] 공론조사

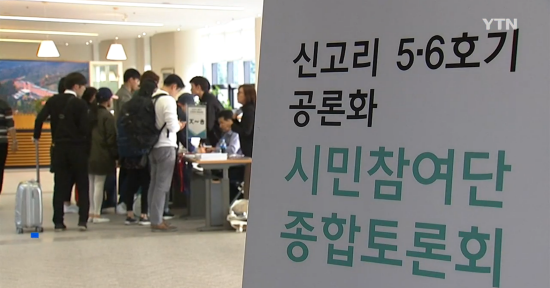

“유능한 전문가들이 늘어날수록 개인은 더 무능력해진다.” 철학자 이반 일리치는 저서 <전문가들의 사회>에서 ‘전문가주의’라는 광범위한 믿음 체계가 민주주의를 위협한다고 지적했다. 일리치의 통찰은 한국 사회에 중요한 시사점을 던진다. 최근 공론화위원회를 설치해 국가 에너지 정책의 방향키를 시민에게 건넨 이유에서다. 공론화위원회는 신고리 5·6호기 원전 건설 중단 여부를 묻는 공론조사를 맡는다. 조사 주제는 원전 건설 여부로 한정하지만, 공론화 과정은 ‘탈핵·탈원전’과 같은 미래 에너지 정책까지 두루 담아낸다.

공론조사는 기존 국가정책 결정 과정과 정반대다. 지금까지 정책 논의는 시민은 뒷전인 채 국회의원과 정부, 해당 정책 이해관계자 소수에게 맡겨졌다. 원전 정책만 보더라도 정부와 한국수력원자력, 원자력안전위원회가 독점해 왔다. 반면 공론조사는 지역·성별·연령·계층별로 고루 시민을 선정하고, 이들이 직접 정책을 결정짓는다. 에너지 정책은 공학뿐 아니라 도시재생, 환경보호, 사회갈등을 비롯해 다양한 가치 층위가 공존하는 동시에 시민이 이해당사자다. 전문성 여부에 앞서 시민이 정책판단에 참여해야 하는 당위론적 근거다. 에너지는 공공재 성격이 짙은 만큼 민주적 절차가 필요하다는 얘기다.

에너지 수급은 한 국가의 공적 기반시설 정책의 일환이며, 관리 실패는 국민에게 대참사로 돌아온다. 1979년 쓰리마일, 1986년 체르노빌, 2011년 후쿠시마 원전 폭발 사고가 명확한 증거다. 사고 뒷수습 역시 국민 세금으로 메우기 때문에 국민의 사전 참여는 당연한 권리다. 일본 정부가 추산하는 후쿠시마 원전 사고처리 비용은 210조 원이나 되지 않는가. 과학 기술의 역할이 비약적으로 증대한 현대 국가에서 갈수록 ‘기술 시민권’ 개념이 관심을 모은다. 과학·지식·기술의 소유 자체가 권력에 접근하는 중요 수단이 될수록 사회구성원들이 과학 기술 관련 정책 결정에 참여할 권리를 보장해야 한다는 주장이다.

과학 전문주의에 뿌리를 둔 ‘정책 결정’에 대한 불신은 ‘권위적 대의제도’에서 싹튼다. 노사정위원회가 대표적 사례다. 노동정책을 협의하기 위해 출범했지만, 협의보다는 유리한 위치를 점하려는 노동자 측과 사용자 측의 정쟁만 난무한다. 협의체가 정부 중재에만 기댈 수밖에 없는 구조이기 때문에 적극 토론하기보다 각자 손익 계산을 따지며 목소리 키우기에 급급하다. ‘정책 결정권’이 누구에게 있느냐에 따라 정책을 논의하는 방향도 바뀔 수 있음을 단적으로 보여준다. 민주주의 이론가 로버트 달은 한층 더 성숙한 민주주의 요건으로 ‘폴리아키(polyarchy)’를 내세운다. 폴리아키란 개인이나 집단이 자유롭게 요구를 표현하고, 정부는 이를 공평하게 논의하거나 수용하는 정치 형태다. 지난해 스위스 기본소득제 국민제안 투표가 그 실례다.

공론조사는 우리 안에 똬리를 튼 ‘전문가주의’를 허물 절호의 기회다. 전문가는 지식과 경험을 토대로 비전문인을 설득하고, 결과에 책임질 의무를 갖는다. 책임 없는 권위는 독재에 불과하다. 하지만 그동안 한국 사회에서 소수 지식인과 정부 관료는 ‘전문성’을 무기로 권위만 독점해 왔다. 이런 문제를 일찌감치 간파한 일리치는 “전문가들이 사회의 필요와 충족을 독점해 공동의 정치가 실종되고 시민은 고객으로, 국가는 기업으로 전락한다”고 경종을 울린다. 행동하지 않는 다수 시민과 독재에 빠진 무책임한 소수 전문가만으로는 민주주의를 이룰 수 없다.

편집 : 조승진 기자