[단비발언대] 김명진 기자

“미칠 것 같아요. 금방 미칠 것 같아요. 아이 서울로 가고 싶어 죽겠어요.”

김승옥의 단편소설 <무진기행>을 읽던 중 음악선생의 말에 시선이 멈췄다. 온 마음으로 공감했기 때문이다. 그는 서울에서 온 주인공인 ‘나’에게 무진에서 사는 것이 싫증 난다며 ‘모든 욕망의 집결지’인 서울로 데려가 달라고 말한다.

<무진기행>의 음악선생과 마찬가지로 나도 서울에서 살고 싶어한 적이 있다. 지방 중소도시에 사는 내게 매스컴 속 서울은 화려함 그 자체였다. 실제 서울은 정치•경제•사회 등 모든 분야의 권력이 집중돼 있다. 국어교육을 전공한 내게 서울은 ‘문학의 중심지’이기도 했다. <날개> <소설가 구보 씨의 일일> <서울, 1964년 겨울> 등 좋아하는 작품은 죄 서울을 배경으로 한다.

나는 틈만 나면 ‘서울 가고 싶다’라고 푸념하다가 나중에는 ‘서울에 가야만 한다’고 말하곤 했다. 언론사 입사를 꿈꾸면서부터다. 서울은 유수의 언론사와 기자, 그리고 소위 ‘언시생’을 위한 스터디 모임이 곳곳에 널려 있다. 난 지방에서 홀로 언론사 입사 준비를 했지만 실패했다. 나는 어느새 실패의 원인도 지방 탓으로 돌리고 있었다. 친구들 사이에서는 이런 증세를 ‘서울병(病)’이라고 불렀다. 성공할 기회, 부와 명예를 얻을 수 있는 곳은 오직 서울밖에 없다는 믿음이다.

‘서울병’을 으레 촌놈이 서울에 대해 가지는 콤플렉스나 선망 따위로 치부하면 안 된다. 정조 때 석학인 다산 정약용도 ‘서울병’ 환자였다. 다산은 자식들에게 “벼슬길이 끊어지더라도 도성에서 멀리 벗어나 살지 말라”고 당부했다. ‘한양을 벗어나는 순간 기회는 사라지며 사회적으로 재기하기 어렵다’고 봤던 것이다. 서울여대 이원명 교수에 따르면, 정조 시대 한양 인구는 전국 인구의 2.55%에 불과했다. 그러나 한양 출신이 문과급제자의 43%를 차지했다. 인맥과 관직에 대한 정보가 온통 한양으로 쏠려있었던 까닭이다. 입신양명은 수도 한양에서라야 실현가능성이 있는 꿈이었다. 이것이 어디 조선 시대만의 문제였을까?

지금 서울도 예전 한양을 빼닮았다. 취업 포털사이트 잡코리아에 따르면 2015년 기업 신규 채용공고 650만 건 중 수도권 지역이 전체의 73.3%를 차지했다. 수도권 중에서도 서울이 40.9%로 가장 높았다. 전남(0.8%), 강원(0.5%), 제주(0.4%) 등은 1%도 되지 않았다. 이쯤 되면 서울 또는 그 근처라도 가야 구직정보와 일자리를 얻을 수 있다는 믿음은 생존을 위한 한국인의 ‘신앙’이 되어버린 게 아닐까? 생계를 위해서는 수도권으로 가는 게 불가피한 상책이 되고 말았다. 수도권 인구 비중이 1960년 20.8%에서 2010년 48.9%로 늘어난 것은 그런 믿음을 가진 이들이 많다는 방증이다.

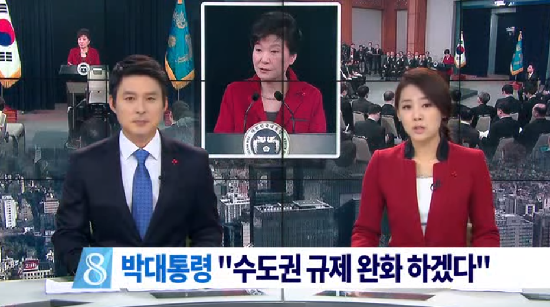

박근혜 정권은 한국인의 ‘서울병’을 한층 도지게 한다. “수도권 규제를 단두대에 올려 과감하게 풀자”고 말한다. ‘경제 살리기’와 ‘선택과 집중’이라는 명분에서다. 수도권은 안 그래도 포화 상태다. 한국 지역 총생산의 48.8%, 제조업 56.9%, 금융 71.1%, 국세 65.4%, 공공기관 85.9%, R&D 투자 64.4%, 100대 기업 본사 84%가 수도권에 집중돼 있다. 수도권 발전 위주의 국가 정책은 수도권의 부가 지방으로 흘러들 것이라는 ‘낙수효과’에 근거했지만, 실제로는 지방을 공동화하는 블랙홀 구실만 톡톡히 했다. 무엇보다 이는 ‘국토균형발전’이라는 헌법적 가치와 ‘집적 불이익’이라는 과밀의 비용을 간과했다는 점에서 문제가 크다.

헌법 119조와 122조는 ‘균형 있는 국민경제의 유지와 이의 공간적 과정으로 국토 균형의 형성에 관한 국가의 책무’를 규정한다. 엄청난 양의 국부가 수도권 교통문제 해결을 위해 퍼부어지고 있는 점도 눙쳐서는 안 된다. 수도권의 극심한 교통체증과 환경오염 등에 따른 국고 손실만 해도 2008년 기준 연간 13조~15조 원에 이른다. 수도권 규제를 풀어 경기를 진작시키는 게 큰 효과가 있다고 보기도 어렵다. 실제 같은 돈을 투입했을 때 수도권보다 비수도권에 투자하는 것이 부가가치 창출, 고용 유발, 전•후방산업효과 등에서 영향력이 더 크다는 대구경북연구원의 연구 결과도 있다.

이제는 눈앞 5년을 위한 정책이 아니라 국가 백년대계를 그려내는 정책이 필요하다. 당장 인기에 영합하는 수도권 규제 완화 정책은 당의정일 뿐 성장 잠재력을 갉아먹는다. 정부가 나서서 ‘서울병’을 부추기는 한, 국토균형발전이라는 대의는 헌법에만 걸쳐놓은 추상적 가치에 그치고 만다. 국가경쟁력은 수도권과 지방이 균형을 이룰 때 높아질 수 있다. 지금처럼 지방이 빈사 상태인 데서는 연목구어다. 전북만 해도 1960년대 250만이었던 인구가 이제 150만 명이다. 지금도 전북을 떠나는 사람이 하루 60명이다. 텅 빈 지방은 지방민이 수도권만 바라보게 만드는 근거로 재생된다.

수도권 위주로 발전하는 ‘지금 이대로’에 문제의식이 없는가? 영국 작가 오스카 와일드는 “일관성은 상상력이 없는 자의 마지막 도피처”라고 했다. 이제는 수도권의 발전이 국가를 먹여 살린다는 ‘낙수효과’가 아니라, 역으로 지방이 발전해 국가를 이끌 수 있다는 ‘분수효과’에 대한 믿음과 상상력이 필요하다. 이는 <무진기행>의 음악선생과 나 같은 ‘서울병’ 환자를 위한 처방전이기도 하다.

편집 : 강민혜 기자