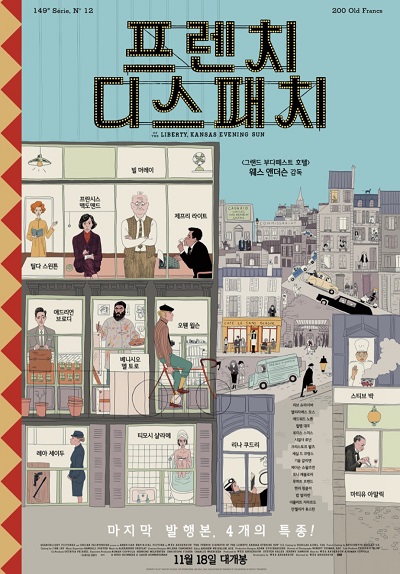

[미디어비평] 영화 ‘프렌치 디스패치’

'프렌치 디스패치'는 20세기 프랑스 도시 앙뉘 쉬르 블라제를 대표하는 주간지다. 잡지는 블라제에서 벌어진 각종 사건과 생활상을 기록하고 정치, 예술, 대중문화 등 여러 분야를 깊이 있게 다룬다. 최고의 저널리스트를 고용해 고품질 기사를 고집한 덕에 프렌치 디스패치의 발행 부수는 50만 부에 이른다. 앙뉘 쉬르 블라제라는 도시와 프렌치 디스패치라는 매체는 모두 영화가 설정한 가상의 존재다. 일하고 놀고 투쟁하는 블라제의 생활상은 현재와 다르지 않지만 시민의 삶 곳곳을 취재해 이야기로 담는 프렌치 디스패치는 현실에서 보기 드문 언론이다.

웨스 앤더슨은 독특한 스타일을 가진 감독으로 유명하다. 그는 <그랜드 부다페스트 호텔>, <문라이즈 킹덤> 등을 만들었다. '앤더슨 터치'라는 신조어가 생길 만큼 영상미가 뛰어난 감독으로 통한다. 앤더슨은 카메라를 정적으로 움직이고, 피사체를 병렬이나 90도로 배치한 대칭 구도로 담는다. 그는 색을 제한적으로 쓰며 <프렌치 디스패치>에서는 잡지 느낌을 살리기 위해 흑백필름을 적극적으로 활용했다. 웨스 앤더슨 감독은 주간지를 한 장 한 장 넘겨보는 것처럼 표현하기 위해 프레임 하나하나에 공을 들였다. 영화는 에피소드 4편을 담은 옴니버스 형식이다. 각 에피소드는 프렌치 디스패치의 최정예 저널리스트 4명이 쓴 기사를 다룬다. 이 기사들은 예기치 못하게 폐간호에 실리게 된다. 창간자이자 편집장인 아서 하위처 주니어가 심장마비로 갑자기 죽었고, 그가 유언장에 자신이 죽으면 프렌치 디스패치를 폐간하라고 썼기 때문이다.

다수가 지나친 세상을 기록하는 사람들

하위처가 신뢰하던 최정예 저널리스트 4명은 허브 세인트 새저랙, J.K.L. 베렌슨, 루신다 크레멘츠, 로벅 라이트다. 새저랙은 자전거를 타고 다니며 도시 구석구석을 기록한다. 지나가는 노인을 놀라게 하는 아이들, 빈민가 풍경, 강물에 떠내려온 시체에 관한 이야기 등 도시의 현실을 담는다. 베렌슨은 문화예술 전문 기자다. 그는 천재적인 예술가 모시스 로젠탈러의 작품에 관한 입체적인 이야기를 전한다. 작품을 감옥에서 완성했으며, 어쩌다 감옥에서 예술 활동을 하게 됐는지 등을 취재해 작품의 의미를 전한다. 크레멘츠는 저널리스트로 살아가기 위해 결혼하지 않는 삶을 선택한 인물이다. 그는 마음껏 사랑할 자유를 달라며 남학생의 여학생 기숙사 출입권을 요구하는 학생 시위 현장을 기록한다. 라이트는 음식에 관한 기사를 쓰는 저널리스트이자 이민자다. 경찰서장에게 음식을 대접하는 일류 요리사이자 이주 노동자인 네스카피에를 취재한다. 네스카피에를 취재하던 중 경찰서장 아들 납치 사건이 발생해 특종을 건진다. 라이트는 취재 과정에서 네스카피에와 이방인으로 살아가는 삶에 관해 나눈 대화에 감명받았지만 기사에서는 생략하기로 한다.

하위처는 각 저널리스트의 방에 찾아가 초고를 읽는다. 베렌슨은 모시스 로젠탈러의 작품에 얽힌 이야기를 총망라하느라 정해진 분량보다 5배 많은 분량을 썼다. 하위처는 베렌슨이 쓴 기사 중 최고라며 내용을 자르는 대신 지면을 늘린다. 라이트의 납치 사건 기사를 읽었을 땐 중요한 내용이 빠진 것 같다고 조언한다. 라이트는 휴지통에 구겨 버린 종이를 하위처에게 건넨다. 종이에는 네스카피에가 이방인으로서 느낀 심정이 담겨 있다. 하위처는 이 내용을 기사에 꼭 담으라고 말한다. 4개의 에피소드와 기사를 바라보는 하위처의 시선은 프렌치 디스패치가 깊이 있는 기사를 추구하는 매체라는 점을 보여준다. 프렌치 디스패치의 저널리스트는 사건의 이면을 취재하고 이면이 내포하는 사회적 의미를 전달한다.

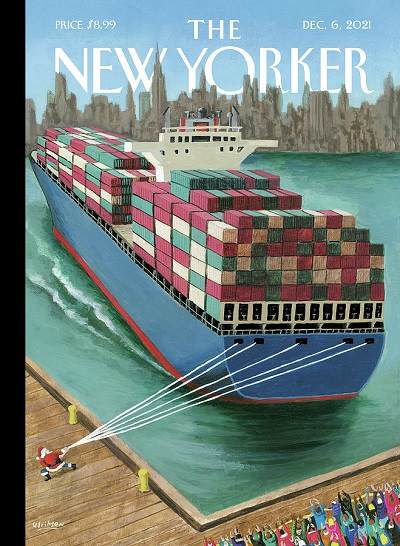

<뉴요커(The New Yorker)>를 향한 웨스 앤더슨 감독의 찬사

웨스 앤더슨 감독은 <프렌치 디스패치>가 미국 시사 주간지 <뉴요커>에서 영감을 받아 만든 작품이라고 밝혔다. 그는 학창 시절부터 <뉴요커>를 즐겨 읽었고, 항상 <뉴요커>와 관련된 영화를 만들고 싶었다고 한다. 영화를 이루는 4개의 에피소드는 웨스 앤더슨 감독이 <뉴요커>에서 읽은 기사에서 영감을 받아 만든 이야기다. 앤더슨은 자신이 사랑했던 저널리스트에 관한 작품이라고도 말했다. 프렌치 디스패치의 아서 하위처 주니어 편집장은 <뉴요커> 창간 편집장 해럴드 로스를 모델로 한 캐릭터다.

웨스 앤더슨 감독이 <뉴요커>에 보낸 애정은 <뉴요커>가 수행한 저널리즘에 관한 찬사다. <뉴요커>는 뉴욕에서 벌어지는 사건과 생활상 등을 주로 다루며 사건의 이면까지 닿는 심층 보도로 유명하다. 정치와 사회적 이슈에 관한 평론, 단편소설, 르포르타주, 만화 등 다양한 형식으로 사회상을 전달한다. 어니스트 헤밍웨이, 무라카미 하루키도 <뉴요커>에 소설을 실었다. <뉴요커>는 최고 수준의 영어문장을 추구하며 편집과 교열이 깐깐한 것으로도 유명하다. 영화에서 프렌치 디스패치도 명성 있는 고급 시사 주간지로 묘사된다.

저널리스트에게 울지 말라고 말하는 이유

최정예 저널리스트 4명과 다른 직원들이 하위처의 부고 기사를 쓰기 위해 편집장 사무실에 모인다. 한 직원이 하우처의 죽음에 울컥하며 눈물을 쏟으려 하자, 크레멘츠가 손가락으로 벽을 가리키며 주의를 준다. 벽에는 ‘울지 마라'(NO CRYING)라는 문구가 적혀 있다. 이는 하위처가 생전 강조하던 원칙이다. 해당 직원은 흘리려던 눈물을 삼킨다. 영화 속 저널리스트들은 하위처의 죽음에 눈물 대신 부고 기사를 바친다. 갑작스러운 편집장의 죽음과 폐간이라는 두 소식을 기사로 담는 데에 집중한다. 하위처의 생애를 적을 때 “이 내용 사실이야?”라고 물으며 확인한다. 영화는 죽은 하위처의 부고 기사를 쓰는 장면으로 눈물 없이 막을 내린다.

하위처는 왜 울지 말라는 원칙을 강조했을까. 하위처가 죽었는데도 프렌치 디스패치의 저널리스트는 왜 그 원칙을 중시할까. 영화는 설명하지 않는다. 필자는 한 소설의 장면을 빌려 그 이유를 짐작해본다. 기자의 삶을 그린 소설 <고도일보 송가을인데요>에도 ‘울지 마라’라고 말하는 장면이 나온다. 선배 기자가 후배 기자에게 유족을 만날 때 슬퍼도 울지 말라고 당부한다. 기자는 같이 우는 사람이 아니라 슬퍼하는 유족의 모습도 꼼꼼히 취재해야 하는 사람이라는 것이다. <프렌치 디스패치>는 눈물을 삼키며 사회를 기록하는 저널리스트를 기억하는 영화다.

편집: 이예진 PD