[기후위기시대] ㉑ 온실가스 대량 배출 패스트패션

* 이 기사는 단비뉴스에서 우수 콘텐츠로 선정돼 2021년 10월 단비언론상을 수상했습니다.

지난달 25일 서울 동교동의 한 ‘패스트패션’ 의류매장. 생산과 유통, 소비의 수명이 짧고 유행에 민감한 의류를 취급하는 이곳은 가을·겨울용 옷을 사려는 사람들로 붐볐다. 20대 여성 두 명은 5만9900원짜리 체크무늬 셔츠의 치수를 고르고 있었다. 니트(뜨개옷), 플리스(양털 재킷), 경량패딩(얇은 누비옷) 등 신상품이 매대에 가득했다. ‘가격 인하’ 문구가 붙은 제품들은 대부분 가격이 십만 원 이내였다. 이곳에서 청바지를 산 직장인 추모(31) 씨는 “옷을 고를 때 디자인을 가장 많이 고려한다”며 “패스트패션이 환경에 안 좋다는 얘기를 듣긴 했지만, 시즌별로 옷이 다양하고 싸서 계속 사게 된다”고 말했다. 이렇게 대중의 선택을 받는 패스트패션은 그러나 탄소발자국을 늘려 기후위기를 가속화하는 ‘기후 악당’으로 꼽힌다.

값싸게 사고 쉽게 버리는 의류

| ▲ 한 패스트패션 매장에 경량패딩과 플리스 등 가을·겨울 의류가 진열되어 있다. 패스트패션은 유행에 맞는 옷을 저렴하게 내놓아 인기가 있지만, 기후위기를 가속화 한다는 눈총도 받는다. ⓒ 이정민 |

국내에서 매출 규모가 큰 대표적 패스트패션 브랜드는 유니클로, 탑텐, 스파오, 에이치앤앰(H&M), 자라(ZARA) 등이다. 이들 5개 업체의 오프라인 매장은 628개, 지난해 연간 매출은 1조 9620억 원으로 집계되고 있다. 이들 업체는 고급의류 브랜드와 협업하는 등 판촉 활동도 적극적이다. 유니클로의 경우 지난 15일 일본 고급 야외활동복 ‘화이트 마운티니어링’과 협업해 300만 원대의 겨울 패딩을 10만 원대 상품으로 내놨다. 출시 2시간 만에 온라인 몰에서 품절이 될 정도로 반응이 뜨거웠다.

쉽게 옷장으로 들어온 옷들은 버려지는 속도도 빠르다. 미국 방송 <CBS>의 취재에 따르면 지난 30년 동안 미국인이 구매하는 의류량은 5배 증가했지만, 각 제품별로 착용 횟수는 평균 7번에 불과했다. 입지 않는 옷은 버려지고, 버려진 옷은 지구에 부담을 주는 쓰레기가 된다.

지난달 25일 경기도 고양시 식사동의 헌옷수출업체 기석무역. 217제곱미터(㎡) 크기 컨테이너 창고에 9미터(m) 높이 천장까지 닿을 정도로 헌옷들이 산을 이루고 있었다. 폴로(Polo) 로고가 박힌 빨간색 패딩, 몇 번 안 입은 듯 말짱한 유아용 원피스, 다양한 종류의 청바지까지 사계절 의류가 모여 있었다. 가격표를 제거하지 않은 새 옷도 눈에 띄었다. 이곳에 쌓여 있는 것은 ‘쓸만한 옷’으로 분류된 것인데, 포크레인이 계속 운반해도 끝이 보이지 않았다.

| ▲ 경기도 고양시의 기석무역 창고에 산처럼 쌓여 있는 헌옷들. 이 가운데 80%가량은 동남아시아 국가로 수출되고 나머지는 구제(중고의류)매장으로 이동하거나 폐기된다. 가격표를 제거하지 않은 새옷도 있었다. ⓒ 이정민 |

기석무역 조찬행 전무는 지난달 29일 <단비뉴스> 전화인터뷰에서 “전국에서 들어오는 헌옷이 하루에만 80톤(t)가량”이라고 말했다. 일반적인 포장이사에 쓰이는 5t 트럭으로 16대 분량이다. 환경부 자료에 따르면 전국의 의류폐기물은 2016년 하루 165.8t에서 2018년 193.3t으로 늘어났다. 연간 7만 554t가량, 5t 이삿짐 트럭으로 1만 4000여 대 가량의 의류폐기물이 나오는 셈이다.

저개발국에 수출된 의류가 만드는 ‘쓰레기 산’

이 의류폐기물 가운데 80%가량은 방글라데시, 인도네시아 등 저개발국으로 수출되고 15%가량은 소각 등 영구 폐기되며, 3% 정도는 국내 중고의류(구제)매장으로 옮겨진다. 전문가들은 그러나 통계에 잡히지 않는 의류폐기물도 많다고 지적한다. 아파트단지 등의 수거함에서 헌옷을 가져가는 곳 중 통계에 잡히지 않는 무허가 업체가 많다는 것이다. 미국 방송 <ABC>는 최근 ‘죽은 백인의 옷’(Dead white man’s clothes)이라는 기획보도에서 가나의 수도 아크라의 바닷가에 20m 높이로 쌓인 ‘옷 무덤’을 조명했다. 세계 각지에서 수출된 뒤 아무도 사 가지 않아 최종적으로 버려진 헌옷들이 이곳에 쌓여 있는데, 소들이 옷을 풀처럼 뜯어 먹고 있었다.

잠깐 소비된 후 버려지는 옷들은 ‘총체적 기후 악당’이다. 섬유 제조부터 의류 생산, 구매를 거쳐 폐기에 이르기까지, 지구온난화를 일으키는 탄소를 계속 발생시키기 때문이다. 2018년 7월 유엔(UN)이 발표한 <지속가능한 패션과 지속가능개발 목표(SDGs) 파트너십>에 따르면 패션산업은 전 세계 탄소 배출량의 약 10%를 차지하고 있다. 전체 의류 원단의 70% 이상을 차지하는 폴리에스터는 단독으로도 사용하지만, 면과 합성해 원단의 내구성을 높이는 등의 역할을 하는 필수 섬유다. 폴리에스터 등 합성섬유는 원재료를 석유에서 추출하는데, 이때 많은 양의 전기와 열을 사용한다.

서브라마니안 무뚜의 책 <재활용된 폴리에스터의 환경발자국>(Environmental Footprints of Recycled Polyester)에 따르면 폴리에스터 섬유를 만드는 데 미국에서만 연간 7천만 배럴, 하루에 3060만 리터(L)의 석유가 쓰인다. 폴리에스터로 만든 셔츠는 면으로 만든 셔츠에 비해 탄소발자국(온실가스 발생량)이 두 배 더 많다. 영국 의회 환경감사위원회는 2019년 면셔츠가 2.1킬로그램(kg)의 이산화탄소를 배출할 때 폴리에스터셔츠는 5.5kg이나 발생시킨다고 발표했다.

청바지 한 벌 가공에 한 사람이 10년 마실 물 사용

한양대 의류학과 배지현 교수는 지난 6일 <단비뉴스> 전화인터뷰에서 “의류의 라이프사이클 전체에서 탄소배출이 이뤄진다”고 말했다. 예를 들어 원단을 염색하는 과정에서 전기와 화석연료가 쓰이고, 폐수가 나온다. 물도 엄청나게 많이 쓰이는데, 청바지 한 벌 제작하는데 사용되는 물이 7000L나 된다. 한사람이 10년 이상 마시는 물의 양과 같다. 가공 전 뻣뻣한 재질의 생지가 부드러운 청바지로 변하기까지 여러 차례 세탁과 탈색이 필요하기 때문이다. 사용할 물을 길어오는 데서 1차로 에너지가 발생하고, 워싱 가공 후 폐수를 정화하는 데서 2차로 많은 에너지가 쓰인다.

의류 유통과정에서는 생산지에서 판매지 등으로 배송할 때 휘발유 등 화석연료가 쓰인다. 2018년 기준 한국의 연간 탄소배출량은 7억 2700만t 가량이다. 전 세계 의류산업이 해마다 배출하는 이산화탄소가 세계 전체 배출량의 10%를 차지하는 것을 감안할 때 국내 의류 부문 탄소배출량은 7270만t으로 추정할 수 있다.

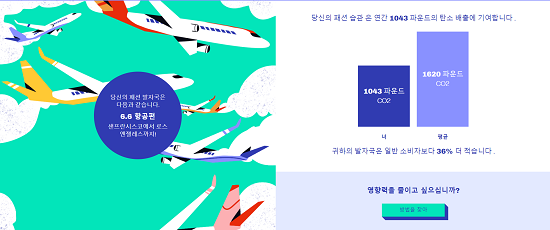

옷을 얼마나 자주 사는지, 산 옷을 자주 입는지, 얼마나 중고를 구매하는지, 세탁은 몇 번 하는지, 세탁 습관이 어떤지와 같은 모든 요소가 탄소발자국과 관련되는데, 패스트패션의 인기와 함께 탄소배출은 늘어나고 있다. 미국의 중고의류 거래 기업인 ‘스레드업’(THREDUP)은 ‘패션 탄소발자국 계산기’를 만들어 소비자가 간단한 테스트를 통해 각자의 의생활 습관을 돌아보게 해준다.

업사이클링, 중고의류 교환 등 대안 모색 활발

의류로 인한 탄소배출에 문제의식을 갖고 대안을 모색하는 움직임도 나타나고 있다. 섬유기업인 효성티앤씨는 2008년 국내 최초로 버려진 페트(PET)병을 재활용해 폴리에스터 섬유 ‘리젠’을 만드는 업사이클링(폐기물로 새로운 상품 제조)을 시작했다. 지난해 의류브랜드 ‘플리츠마마’와 협업해 ‘리젠 제주’를 선보였고, 올해 3월 ‘리젠 서울’, 4월 ‘리젠 오션’을 연이어 출시하며 좋은 반응을 얻고 있다. 페트병이 폐기되는 과정에서 이산화탄소가 발생하는 것을 막고 합성섬유 제조과정에서 석유가 쓰이는 것도 줄일 수 있는 방안이다.

| ▲ 버려진 페트병으로 만든 원사와 그 원사를 사용해 제작한 스웨트셔츠. ⓒ 플리츠마마 |

옷 소비 자체를 줄이자는 움직임도 나타나고 있다. ‘새옷 보다 중고 옷 생활’ 캠페인을 주도하는 비영리단체 ‘다시입다연구소’는 지난 6월 이후 11차례 ‘21% 파티’를 주최했다. 21%는 사람들이 사놓고 입지 않는 옷의 평균적인 비율인데, 파티는 참가자들이 각자 입지 않는 옷을 가지고 와서 바꿔 가는 ‘의류 교환’이다. 지금까지 총 655명이 참가해 의류 1147개를 교환했는데 대다수 참가자가 20대 여성이라고 한다. 다시입다연구소 정주연 대표는 지난 7일 <단비뉴스>와 한 줌(Zoom) 화상회의 인터뷰에서 “옷은 제작부터 폐기까지 전 과정이 환경오염의 주범인데 너무 일회용품이 돼 버린 것 같다”며 “소비중심 사회에서 의류교환이라는 새로운 문화를 만들고자 한다”고 말했다. 그는 “옛날에 중고의류를 창피하다고 여겼다면 이제는 오히려 환경적 관점에서 멋진 행동이 될 수 있다”고 덧붙였다.

| ▲ ‘21% 파티’에 온 참가자들이 교환할 옷을 고르고 있다. 태그에는 구매 시기와 장소, 착용 횟수, 교환이유 등이 적혀있다. ⓒ 다시입다연구소 |

중고의류는 온라인으로도 활발하게 공유되고 있다. 회원 10만 명을 확보한 ‘클로젯셰어’는 안 입는 옷이나 가방을 회원끼리 공유하는 플랫폼이다. 안 입는 옷을 클로젯셰어에 맡기면 필요한 회원이 빌리고 맡긴 사람은 수익을 얻는 ‘셰어링’과 월정액이나 일회성으로 옷을 빌려 입는 ‘렌털’ 서비스를 제공한다. 취업 면접 등을 위해 정장이 필요한 청년들의 비용 부담을 줄여주기 위해 결성된 비영리단체 ‘열린옷장’은 기증받은 정장을 공유 옷장을 통해 저렴하게 대여해주고 있다.

‘더이상 새 옷 안 사겠다’ 실천하는 사람들

미국 드라마 <뉴스룸>과 넷플릭스 오리지널 시리즈 <그레이스 앤 프랭키>에 출연한 노장 배우 제인 폰다는 2019년 “기후위기를 막기 위해 개인적으로 새 옷을 사지 않겠다”고 선언했다. 실제로 지난해 미국 아카데미상 시상식에서 작품상을 호명할 때 6년 전 입었던 드레스를 다시 입고 나와 화제가 됐다.

국내에서도 ‘새 옷 안 사기’ 운동을 펼치는 젊은이들이 늘고 있다. 차은샘(32) 씨는 지난 26일 <단비뉴스> 전화인터뷰에서 “미세먼지가 심했던 2016년에 대기오염의 심각성을 깨닫고 환경 문제로 관심사를 넓혔는데 전 세계 패스트패션의 과잉생산에 관한 글을 읽고 ‘옷을 사지 않아야겠다’고 마음 먹었다”고 말했다.

그는 몇 년 전만 해도 계절이 바뀔 때마다 옷을 3~4벌씩 사던 쇼핑 습관을 버렸다. 대신 ‘어렵게 사고 어렵게 버리기’를 구호로, ‘산 후에 10년은 쓸 수 있겠다’는 생각이 드는 옷, 신발, 가방 등만 구입한다고 한다. 그는 “새 옷을 사는 대신 기증품을 판매하는 ‘굿윌 스토어’같은 매장에서 중고의류를 구매한다”며 “중고의류 매장에서 예상치 못한 옷을 ‘득템’하는 정신적 쾌감도 얻는다”고 말했다.

편집: 유제니 기자