[마음을 흔든 책] 세세풍 쎄르마 등 ‘여기는 기계의 도시란다’

세계에서 가장 높은 산은 해발고도 8,850m 에베레스트다. 8,000m 이상 고봉 14개 모두가 히말라야에 있다. 세세풍 쎄르마(31) 씨는 히말라야 바로 밑 산간지역에서 살았다. 한국에 와서는 한국인들도 꺼리는 ‘가장 낮은 일’을 하고 있다. 세세풍 씨는 경남 거제시 대우조선해양에서 하청노동자로 일한다. 그는 네팔에서 대학에 다닐 때 경영학을 전공했다. 한국에 온 지 8년이 됐다. 대학에 다니다가 한국어 시험을 치고 한국으로 오게 됐다.

시 쓰기는 세세풍 씨의 어릴 적부터 취미였다. 그는 네팔에 있을 때부터 꾸준히 시를 쓰곤 했다. 한국에 와서 바쁘게 일하면서도 틈나면 시를 써서 한 달에 한두 편은 시가 모였다. 일하다가 시상이 떠오르면 마음속에 간직해 두었다가 나중에 시로 옮겨 쓴다.

노동의 고통과 향수, 그리고 평화의 말

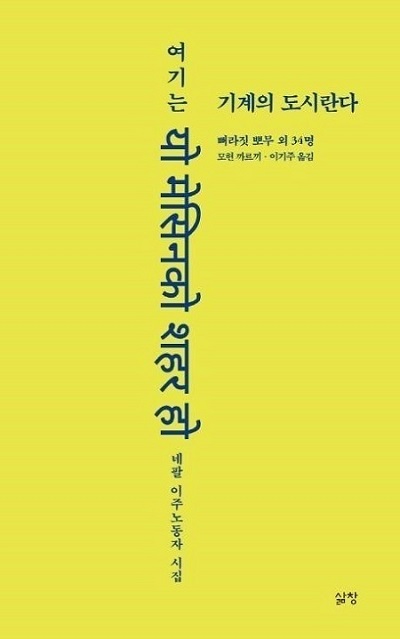

국내 이주노동자들의 시를 묶은 첫 번째 시집이 탄생했다. <여기는 기계의 도시란다>는 네팔 이주노동자 35명이 쓴 시 69편을 엮은 시집이다. 시집의 내용은 한국 생활 중에서도 노동을 주제로 하는 시가 많다. 고향을 향한 그리움과 걱정, 고통을 말한다. 나아가 사랑과 평화의 메시지가 담겨있다.

기계

사람이 만든 기계와

기계가 만든 사람들이

서로 부딪히다가

저녁에는 자신이 살아있는지조차 알 수가 없구나

친구야 여기는 기계의 도시란다

여기는 사람이 기계를 작동시키지 않고

기계가 사람을 작동시킨다

(서로즈 서르버하라)

서로즈 씨의 시 ‘기계’에는 시집 제목의 의미가 잘 드러난다. ‘기계’ 시에서는 기계의 도시 속에 삶은 기계가 되고 마는 인간 노동성에 관한 현실을 지적한다. 생명이 없는 도시에서는 아름다운 꽃도, 삶도 웃지 못한다. 노동환경건강연구소의 ‘한국 내 네팔 이주노동자 정신건강 실체 조사’에 따르면 2008년부터 2017년까지 네팔 노동자 40명이 자살했다. 국내 이주노동자들 중 네팔 노동자 자살률이 가장 높다.

한국으로 오는 네팔 노동자는 대개 고등교육 이수자나 지식인층이다. 이들 이주노동자가 한국에서 채우는 일자리는 한국인이 기피하는 곳이다. 위험 사각지대와 더불어 인권 사각지대까지 겪고 있다. 위험에 온몸이 노출되고 안전시설이 제대로 갖춰지지 않는 곳에서 저임금을 참고 일하는 한국인 노동자는 적다.

전하지 못한 말은 시로 담아

고된 노동이 없는 휴일이면 세세풍 씨는 네팔 이주노동자 동료들과 시를 낭송하는 것이 유일한 낙이다. 소셜네트워크에서 많이 읽힌 시가 무엇이며, 어떻게 시를 쓰는지도 같이 이야기하곤 한다.

소나무

차가운 바람 한 점에 날려

그대 내 위로 내려앉았을 때

나뭇가지에 젊음을 싣고

그대 오기를 기다리고 있었네

눈꽃 피는 시절

추운 겨울

다른 나무들은 모두 나목이 되었지만

나는 그대 오기만을 줄곧 기다리고 있었네

한들한들 바람을 타고 날아와

내 뾰족한 잎들을 수줍게 안았을 때

즐거이 손을 뻗어 쓰다듬기도 전에

그대는 눈물이 되어 떨어지고 말았네

눈꽃 피는 시절

(세세풍 쎄르마)

세세풍 씨가 한국에 와서 본 제일 인상적인 장면은 소나무에 눈이 쌓인 모습이었다. 한반도 산야에 흔한 소나무는 그의 조국 네팔에도 있었다. 한국에서 다른 나무들은 잎이 모두 떨어지고 죽은 것 같지만, 소나무만은 푸르름을 유지했다. 세세풍 씨는 사랑을 소나무의 한결같음에 비유해서 시를 썼다. 변함없이 내가 오기를 기다리는 고향 가족을 생각하며 쓴 시다. 그에게 가장 애틋한 사람은 네팔에 두고 온 아내와 어린 두 딸이다. 그는 휴대폰 배경 화면에 두 딸 사진을 저장해 놓고 그리움을 달랜다.

세세풍 씨는 시간이 날 때마다 가족들과 통화를 하려고 한다. 하지만 그의 가족이 사는 마을은 인터넷이 잘 연결되지 않아 인터넷 전화를 하기 어렵다. 국제전화로 가족과 통화해야 하지만 전화를 걸 수 있는 데가 마을의 한 곳뿐이다. 그마저 국제전화는 비싸서 오랫동안 전화기를 붙잡고 있을 수 없다. 하고 싶은 말은 많지만, 말을 줄이고 마음에 담아둔다. 전하지 못한 진심은 시로 표현한다.

‘아리랑의 한’은 네팔의 정서

‘어머니 가슴에 그어진 분단선’ 시는 한국에 와서 한 달쯤 되었을 때 남북 간 싸운다는 뉴스를 보고 쓴 시이다. 세세풍 씨는 ‘남한과 북한이 서로 형제인데 전쟁을 안 하면 좋을 텐데’라고 생각하며 시를 썼다. 그는 “형제애를 회복해야 한다”고 말했다.

세세풍 씨는 어릴 때부터 내전을 겪었기 때문에 전쟁의 참혹함을 알고 있었다. 학교 교사이던 아버지의 월급도 군인들이 가져갔다. 그가 열 살 때쯤 군인이던 외삼촌이 전사했다. 어머니는 동생을 잃은 슬픔에 많이 괴로워했다. 세세풍 씨는 어린 마음이었지만 세상에 전쟁이 없었으면 좋겠다는 생각했다. 그는 폭탄 소리도 듣고, 눈앞에서 사람이 죽는 것도 목격했다. 군인들이 학생을 비롯한 사람들을 잡아서 데려가는 것도 봤다. 그렇게 십여 년 간 내전을 경험했다.

어머니 가슴에 그어진 분단선

매번 심장이 떨리고

땅속 깊은 곳에서 오만함이 진동하여

평화의 자손들이 유산되고 있다

이제는 오렴

어머니의 가슴에 그은 선을 지우고

어머니 품으로 파고들면서

영원히 아리랑을 부르자

(세세풍 쎄르마)

세세풍 씨는 ‘어머니 가슴에 그어진 분단선’의 마지막 구절을 아리랑에서 따왔다고 한다. 그러면서 “아리랑 아리랑 아라리요, 아리랑 고개로 넘어간다”는 아리랑 노래를 읊었다. 아리랑은 남한뿐 아니라 한반도 전역에서 지역별로 다양하게 전승된 노래다. ‘영원한 아리랑을 부르자’는 것은 영원한 평화를 향한 그의 바람인 듯하다.

그는 네팔 사람들이 시를 좋아하고 시를 쓰는 이유가 사람들이 고생을 많이 해서라고 말한다. 고생을 많이 하면 마음에서 시가 나온다고 했다. 특히 비가 오는 날이면 고향의 산비탈에 사는 가족들이 괜찮을지 걱정된다. 전기도 없고, 길도 없고, 물을 마시려면 멀리 집을 나서야 한다. 그는 “산 밖에서 볼 때는 산이 좋아 보이지만 산에 살면 불편하다”고 말했다.

혐오와 편견 없어졌으면…

한국에는 이주노동자를 향한 혐오와 편견이 있다. 이주노동자가 사회를 위협하는 존재이거나 구제받아야 할 연민의 대상으로 여기는 이들도 있다. 네팔 이주노동자들은 시를 통해 한국 노동 현실을 지적하거나 고향의 그리움을 담아내고 한반도의 평화를 기원했다. 세세풍 씨는 사랑과 평화를 주제로 한 시를 많이 써서 사람들에게 알리고 싶다고 했다.

편집 : 김신영 기자