[청년기자의 시선2] ‘4월’ ③ 기억

나에겐 왜 그날의 기억만 또렷한가?

수 년 전 어느 날을 정확하게 기억하는 건 불가능하다. 수많은 일상이 흘러가고, 다르지만 비슷한 하루하루가 이어지기 때문이다. 2014년 4월 16일만은 다르다. 아침부터 밤까지, 내가 어떤 하루를 보냈는지 정확히 기억한다. 아침에 수학여행을 떠난 학생들이 탄 배가 침몰했다는 뉴스를 봤다. 연안에서 난 대형 여객선 침몰사고. 세월호가 완전히 전복된 시각은 오전 10시 31분. 8시 52분 최덕하 학생이 최초로 사고를 신고한 뒤, 무려 1시간 40분이 지난 뒤였다. 해경 헬기가 도착하고 주변 어선들이 모여들기 시작한 시각이 9시 30분께이니 1시간 정도 여유가 있었다. 모두 빠져나왔을 것이라 생각했다. ‘전원 구조’라는 보도를 당연히 믿었다. 그게 오보로 밝혀지고, 300여명이 배에 갇혀 가라앉는 과정을 안타까움과 분노로 지켜봐야 했다.

선장과 승무원들은 학생들을 안에 남겨두고, 자신들만 탈출했다. 도착한 해경은 하선 유도 방송조차 하지 않았다. 어마어마한 구조작업이 이뤄지는 것처럼 포장하고 있었지만, 지휘체계도, 책임도 사라진 현장에서 모두 우왕좌왕하며 손을 놓고 있었다. 그날 우리가 목격한 세월호 침몰은 국가 시스템의 몰락이자 시민의 생명을 지켜야 하는 국가 가치의 붕괴였다.

같은 사고, 다른 기억

6년이 지난 지금도 세월호 사고 당일의 현장과 이후 진행된 과정들이 생생하다. 왜 하필 세월호일까? 삼풍백화점 붕괴사고는 세월호 사고보다 결코 작지 않았다. 광복 이후 가장 큰 사상자를 낸 재난이다. 그럼에도 세월호 사고보다 더 깊게 뇌리에 박혀 있지는 않다. 왜?

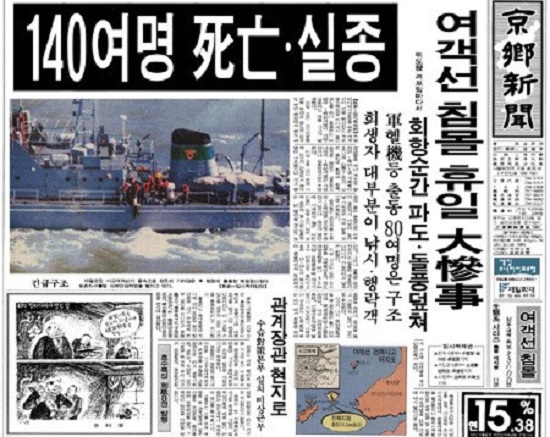

김영삼 정부의 첫 3년은 대형 참사와 함께했다. 임기 첫 해에 서해훼리호 침몰사고가 났고, 둘째 해는 성수대교 붕괴사고가, 셋째 해는 삼풍백화점 붕괴사고가 있었다. 두 붕괴 사고에는 대대적인 점검을 비롯한 후속 조처가 있었다. 정부는 전국에서 안전점검을 실시했다. 한강 다리 일부는 아예 뜯었다가 다시 지었다. 상당수 건물이 대대적인 보수작업을 거쳤다. 마우나리조트 붕괴 사고 같은 참사가 없었던 것은 아니지만, 적어도 콘크리트로 지은 멀쩡한 건물이 난데없이 무너지는 대참사는 막을 수 있었다. 사고 현장을 기억하고, 원인과 과정, 결과를 찾아 대응했기 때문이었다. 사고는 교훈이었고 반면교사였다.

반면 서해훼리호 침몰사고에서는 배운 것이 없었다. 세월호 사고는 훼리호 사고와 너무나 닮았다. 기준을 훨씬 초과하는 과적, 선박관리체계의 허점, 이익을 늘리기 위해 규정을 어기는 행위, 무리한 변침까지. 정부가 유가족들을 압박하거나 사찰한 것까지도 빼다 박았다. 심지어 더 나빠진 점도 많았다. 선장을 비롯한 고위 책임자들은 구조를 시도하기는커녕 도주했고, 청와대 대변인은 “정부는 컨트롤타워가 아니다”라는 망발을 내뱉었다. 대통령은 사라졌고, 민정수석실은 여론조작을 시도했다. 우리는 세월호 현장의 장면들을 똑똑히 기억한다. 그 기억을 누군가 지우려 했고, 지우려 할수록 음모론과 유언비어가 세상을 휩쓸었다. 상처는 상처대로 곪아 가고, 기억은 더 생생해지는데 사회적 소통과 치유는 없었다. 모두가 아팠고 세상은 더 팍팍해졌다.

기억하지 않으면 사고는 반복된다

기억하지 않으면, 사건은 반복된다. 세월호 침몰 3년 만에 스텔라데이지호도 침몰했다. 건조된 지 24년 된 노후선이었다. 훼리호에서 세월호로, 다시 데이지호로 반복된 동일 유형의 사고였다. 대통령의 7시간 행적을 두고 현장의 기록과 기억을 지우기에 급급했고, 반드시 해야 했던 해상사고와 선박 전반에 관한 안전점검은 뒷전이었다. 당연히 과적에 관한 문제의식도 전혀 성장하지 못했다. 해경이 지난해 4월 15일부터 6월 말까지 벌인 특별점검에서는 하루 평균 1건이 넘는 84건의 과적·정원초과가 적발됐다. 누군가 기록과 기억을 지우려 할 때, 기억은 더 생생해지고 현장의 고통과 상처는 내면화한다.

역사적 사건에서도 기억의 역할은 같다. 왜 우리는 5.18을 4.19보다 더 잘 기억할까? 정확한 진상규명과 책임자 처벌, 사후대책의 차이 때문이다. 1960년 3.15 부정선거를 주도한 자유당 세력은 축출되고 대통령은 망명했지만, 5.18을 저지른 당사자는 멀쩡히 살아서 아직도 망발을 내뱉고 있다. 5.18이 40주년을 맞았지만 여전히 발포를 비롯한 진상조사와 책임자 처벌, 피해자 실태 파악이 제대로 이루어지지 못했다. 청산하지 못한 역사는 사회불안을 낳고, 개인의 상처는 트라우마가 된다.

어떤 역사를, 얼마나 절실하게 기억할 수 있는지는 기록 여부에 달려있다. 어처구니없는 이유로 선박사고가 나더라도 그 현장을 기록해 반면교사로 삼아 동일한 사고를 막을 수 있다면, 과거는 교훈으로 남는다. 망가진 삶의 현장을 복원하고, 개인의 상처와 트라우마를 치유할 수 있다면 아픔과 슬픔은 사회적 학습과 지혜가 된다. 아, 하지만 이 땅엔 아직 청산하지 못한 역사가 얼마나 많은가? 기억하기 위해선 기록해야 한다. 기록해야 잊지 않는다. 역사를 기록하고 기억하면 역사가 발전하지만, 기억해 청산하지 못하면 비극의 역사가 반복된다. 4월에, 우리가 제주4·3, 4·19 혁명과 세월호를 기록하고 기억해야 하는 이유다.

| 지난 가을학기에 연재한 <청년기자들의 시선>이 하나의 현상과 주제에 관한 다양한 시선에 초점을 맞추었다면, 이번 봄학기 <청년기자들의 시선2>는 현상들 사이(Between) 관계에 주목해 현상의 본질을 더 천착하고, 충돌하는 현상사이의 갈등과 대립 너머(Beyond) 새로운 비전을 모색한다. <시선2>의 두 번째 주제는 ‘4월’이다. ‘4월’은 봄을 여는 계절이자 T.S. 엘리엇이 노래한 ‘잔인한 달’이며, 제주4·3과 4·19혁명, 그리고 4·16 등 역사적 사건의 현장이었다. 올해 4월, 우리는 코로나 팬데믹과 4·15 총선 과제까지 껴안아야 한다. 청년기자들이 2020년 4월 이 땅의 시·공간을 다양한 시선으로 응시한다. (편집자) |

편집: 오동욱 PD