[씨네토크] 영화 ‘기생충’ 장르 비평

지난 23일 영화 <기생충> 관객수가 개봉 25일 만에 900만을 돌파했다. 국내뿐 아니라 프랑스에서도 68만여 명을 동원했다. 프랑스에서 개봉한 한국영화 중 최다 관객수다. 이 정도 흥행은 누구나 예상했다. 봉준호 감독의 높은 인지도에 칸 영화제 황금종려상 수상작이 아닌가. 국내 평론가들도 감독과 영화에 극찬을 아끼지 않았다. 이제 관심사는 전작 <설국열차>가 넘지 못한 ‘천만 관객 동원을 달성할 것인가 하는 점이다.

황금종려상 수상을 계기로 ‘봉준호’는 단순한 감독을 뛰어넘어 하나의 장르가 되었다는 평가를 받았다. 그는 한국 사회의 구조적 문제를 직접 보여주지 않고 ‘비유’를 통해 드러낸다. SF 액션의 틀을 지녔던 <설국열차>에서는 ‘기차’라는 설정을 이용했다면, 이번엔 극과 극의 삶을 사는 ‘두 가족’을 대비했다. 그러나 ‘빈부격차’를 화두로 던진다는 점은 두 영화 모두 같다. ‘봉준호 장르’의 첫째 요소다.

‘상승’과 ‘하강’ 구도로 드러낸 빈부격차

이 영화에는 빈부격차를 드러내기 위한 장치들이 가득하다. ‘상승’과 ‘하강’ 구도가 시작부터 마지막까지 이어진다. 기택(송강호) 가족과 동익(이선균) 가족은 철저하게 ‘위’와 ‘아래’로 분리돼 있다. 첫 장면은 기택네가 ‘반지하’라는 점을 강조한다. 아들 기우(최우식)와 딸 기정(박소담)은 와이파이 신호를 잡기 위해 집에서 가장 높은 장소인 변기에서 우스꽝스럽게 고군분투한다. 반지하에서는 흔히 화장실이 거실보다 높은 곳에 있다. 물을 잘 흐르게 하기 위해서다. 반면 동익네 집은 부촌의 상징인 ‘언덕에 위치한 고급 단독주택’이다. 가정부 남편인 근세(박명훈)가 ‘기생’하던 곳은 동익네 지하에 위치한 비밀공간이다. 세 가족은 계층적 수준에 따라 ‘지하’ ‘반지하’ ‘언덕 고급주택’으로 분화되어 거주한다.

이런 구도는 동익과 연교(조여정)의 ‘소파 신’에서 정점을 찍는다. 동익과 연교는 푹신한 소파에서 애정을 나눈다. 반면 기택은 탁자 아래 불편하게 누워 둘의 애정행각을 그대로 들을 수밖에 없다. 이외에도 동익이 ‘냄새’로 기택 가족을 구분한다든가, 막내아들 다송(정현준)이 그린 초상화 인물이 근세였다는 점 등등, 영화 곳곳에 디테일 장치들이 숨어있다. 관객들은 감탄을 자아낸다. 관객들은 관람 이후에도 숨은 장치를 찾아내거나 나름대로 의미를 부여하며 즐거움을 느낀다. 봉 감독이 ‘봉테일’이라고 불리는 이유다. ‘봉준호 장르’의 두 번째 요소다.

디테일로 참신함은 얻었지만, 영화의 전반적인 개연성은 떨어진다. 기택 가족이 동익네 집에 침투해 ‘데칼코마니’를 이루는 것이 영화 서사의 뼈대다. 어떻게든 기택 가족을 동익네에 침투시키는 것이 스토리의 첫 과제였다. 이때 연교가 ‘심플’한 성격이라는 설정이 사용된다. 그 설정 하나를 기반으로 기우가 연교를 속여 동익의 딸 다혜(정지소)의 과외교사가 된 뒤, 기택의 부인 충숙(장혜진)이 가정부로 입성하기까지 모든 과정이 일사천리로 진행된다. 그 과정에서 별다른 위기도 겪지 않는다. 분명 현실에서는 일어나기 어려운 설정이다.

‘우화’에 가까운 비현실적 상황 설정

세 번째 요소는 새로운 인물의 등장으로 극적인 흥미를 높이는 것이다. 지하실에 문광과 근세가 없었다고 가정해도 영화의 핵심 줄거리를 이어가는 데는 문제가 없다. 다만 스토리 전개가 밋밋해지고 참신함도 떨어졌을 것이다. 문광과 근세가 등장하며 장르적 변주가 이루어지고 비극적인 '을 vs 을‘ 구도를 표현할 수 있었다. 그래서 개인 사업에 실패한 근세가 사채업자들을 피해 동익네 지하에 ’기생‘한다는 설정이 사용된다. 분명 참신하지만 비현실적이다. 이외에도 기택 가족이 대충 옆으로 치워둔 술판을 동익 가족이 전혀 발견하지 못한다거나, 느닷없이 문광이 사망하여 비극으로 전환되는 장면에서도, ’정교함‘은 느껴지지 않는다.

이러한 비현실성을 놓고 보면, 영화는 차라리 ‘우화’에 가깝다. 분명한 메시지를 던지기 위해 인위적 설정들이 점철되어 있다. 그래서 참신함을 느낄 수 있지만, ‘공감’하기는 어려운 영화다. 많은 사람이 영화의 기발함에 감탄하지만, 한편으로는 불편함을 느끼는 이유가 거기 있다.

‘장르적 완성도’에 가려진 ‘도식적 현실 인식’

극 중 ‘악행’을 저지르는 쪽은 전부 ‘빈자’다. 기택 가족과 근세는 속임수로 동익네에 기생하게 됐으며, 기택 가족이 벌이는 술잔치는 엄연히 불법이다. 끝내 기택이 동익을 죽이는 결말도 마찬가지다. 기택은 ‘냄새’를 맡는 동익을 보고 우발적으로 범행을 저지르지만, 거기까지 이어지는 정서적 연결고리가 약하다 보니 통쾌함보다는 찝찝함이 남는다.

현실 세계의 ‘빈자’들에게 이 영화는 공감되지도 않는 스토리에 자신들이 범법자로 표현된 잘 짜인 영화에 불과하다. 그런 면에서 ‘빈부격차’라는 메시지를 표현하기 위해 가난을 대상화했다는 비판에서 자유로울 수 없다. 물론 영화에 ‘공감’이 필수요소는 아니다. 그러나 <기생충>의 메시지가 2013년 <설국열차>에서 던졌던 그것과 크게 나아가지도 달라지지도 않았다는 점은 아쉽다. 장르가 SF에서 우화로, 무대가 기차에서 주택으로 바뀐 것이 전부다.

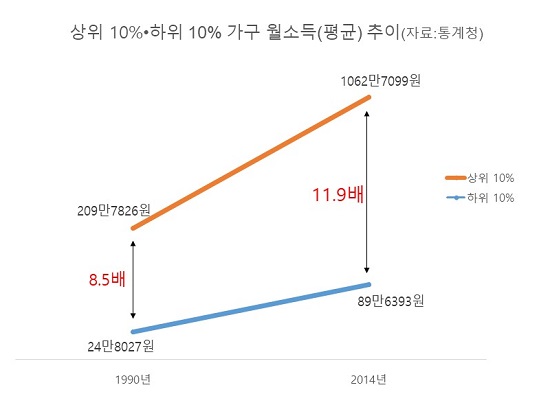

‘한국 사회에 빈부격차가 극심하다’는 건 이제 공공연한 사실이다. 대부분 그 사실을 알지만 말하기를 꺼린다. 영화는 다양한 영화적 기법을 첨가해 불편한 진실을 드러냈다. 미디어가 사회문제를 환기했다는 면에서는 의미가 없지 않다. 그렇지만 이제는 ‘빈부격차를 어떻게 다루어야 하는지’가 중요한 시대다.

같은 주제, 비슷한 영화적 장치들의 변주는 ‘봉준호 표’ 패턴이 됐다. 비평가들은 이를 ‘봉준호 장르’로 격상했다. <설국열차>가 없었다면, 혹은 6년 전이었다면 봉준호와 <기생충>에게 드는 아쉬움이 크지 않았을 것이다. 그렇다고 영화 감독에게 구체적인 해결책을 요구하는 것은 아니다. 테크닉을 다소 줄이더라도 ‘공감’할 수 있는 다음 작품을 통해 ‘봉준호 장르’가 한층 진화하길 기대한다.

편집 : 홍석희 기자