[상상사전] '소득주도성장'

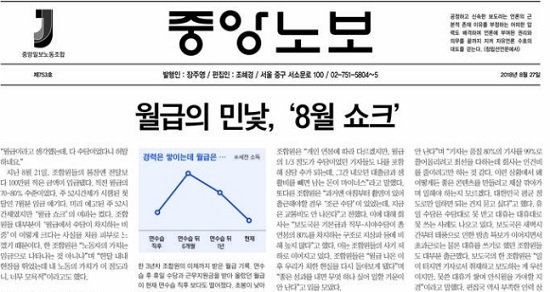

‘월급의 민낯, 8월 쇼크.’ 중앙일보·JTBC 노동조합이 지난 8월 27일 발간한 <중앙노보> 머리기사 제목이다. 8월 21일은 주 52시간 노동이 처음 시행된 7월분 월급날이었는데, 많은 <중앙> 기자가 직전 달보다 20~30% 적은 임금을 받았다고 한다. 기본급은 적고 휴일근무 등 추가수당이 많은 임금구조 때문이다. 노보는 ‘주 52시간제가 일찍부터 예고됐지만 대부분 조합원이 월급에서 수당이 차지하는 비중이 이렇게 크다는 사실을 처음 피부로 느끼게 됐다’며 기자들의 충격을 전했다. 한 기자는 한 달 내내 현장을 뛰어다닌 자기 노동 가치가 폄하받는 것 같아 모욕을 느낀다고 말했다.

노동시간 단축으로 평균 100만원 임금이 깎여 ‘이게 월급이냐’고 푸념하는 기자들 눈에 52시간제는 어떻게 비칠까? 정책은 내 삶과 가까울 때 피부에 와 닿는다. 물론 문제의 본질은 비정상적인 임금구조와 이를 방관하는 사측에 있다. 하지만 소득주도성장을 앞세워 노동시간만 줄이면 일자리가 나뉘고 노동생산성과 삶의 질이 올라갈 것처럼 말하면서 날아간 월급 100만원에는 아무 책임도 지지 않는 정부 역시 기업의 선의에만 기대는 방관자다. 기자는 객관적이어야 하지만, 100% 객관적인 기자는 없다. 방관하는 갑의 횡포를 몸으로 느낀 <중앙> 기자들의 눈에는 이제 자기들처럼 제 살 깎아가며 일하는 노동자들이 더 잘 보일 것이다.

<중앙> 기자들 예는 지금 소득주도성장정책이 처한 문제를 선명하게 보여준다. 소득주도성장을 추진한 배경은 노동소득분배율 악화다. 국민소득 중 자본소득이 가져가는 양이 더 많아졌는데, 투자·고용으로 이어지지 않아 양극화가 심해졌다. ‘낙수효과’는 일어나지 않았다. 이제 정부 정책대로 노동소득분배율을 늘리려면 그 증가분은 자본소득에서 가져와야 하지만, 지금은 가계끼리 서로 소득을 뺏고 뺏기는 형국이다. <중앙> 사례에서 보듯, 최저임금 올렸더니 알바 수 줄이는 편의점 업계에서 보듯 소득주도성장정책의 부담은 기업이 아니라 다른 가계가 짊어지고 있다.

소득주도성장은 자본소득을 노동소득으로 끌어오는 일까지 정부가 마무리 지을 때 비로소 효과가 드러날 수 있다. 기업과 자본가를 확실한 타깃으로 하는 선명한 재정정책이 필요하다. 종합부동산세 추가 인상으로 대다수 언론이 나라가 뒤집힐 것처럼 보도했지만 세수 증가분은 고작 4000억 규모다. 올해보다 40조 많이 편성된 내년 예산안을 생각하면 턱없이 모자란다. 이마저도 OECD 회원국들과 비교하면 적은 재정 규모다. 갈수록 소득분배·재분배에 정부 돈 들어갈 곳은 많아질 텐데 거둘 곳은 마땅치 않다.

법인세, 부동산보유세 등의 세수 확보와 더불어 노조 협상력을 강화하는 노동정책도 필요하다. 노조가 강해지면 경제가 망한다는 주장도 있지만, 한국 수출을 주도하는 자동차·철강·조선산업은 인건비 비중이 7%에 불과하다. 이 모든 건 97년 외환위기 이후 시작된 비정상적 1차 분배를 정상화하는 과정이다. 비정규직의 정규직화, 임금 정상화 등을 견디지 못하는 기업은 과감히 구조조정 대상이 돼야 한다. GDP 숫자에 너무 집착하는 분위기도 바꿔야 한다. 우리와 비슷한 경제 규모를 지닌 나라들은 이미 몇 년 전부터 연 2% 이하 경제성장률이 고착되다시피 했다.

‘소득이 곧 성장 동력’이라는 새로운 개념은 정작 가계 소득이 늘지 않으면 ‘말풍선’에 지나지 않는다. 사방에서 들어오는 공격은 거센데 ‘효과가 나타날 때까지 기다려보자’는 변명은 궁색하다. 국민은 오래 기다려주지 않는다. 이미 대통령 지지자 중 자영업자 비중이 줄고 있고, 최근에는 대통령 국정지지도가 50% 아래로 떨어지기도 했다. 친서민 정부를 표방한 문재인 정권에 위험한 징후다. 정책결정자들은 보수 언론에 주로 등장하는, 현재로서는 약간 과장돼 보이는 온갖 ‘쇼크’가 진짜 시민들 삶을 때리기 전에 성과를 내야 한다.

| 보들레르가 ‘모든 능력들의 여왕'이라고 말한 상상력이 학문 수련 과정에서 감퇴하는 건 안타까운 일입니다. 저널리즘은 아카데미즘과 예술 사이에 있어야 한다고 생각합니다. 생각을 옥죄는 논리의 틀이나 주장의 강박감도 벗어 던지고 마음대로 글을 쓸 수 있는 상상 공간이 바로 이곳입니다. 튜토리얼(Tutorial) 과정에서 제시어를 하나씩 정리하다 보면 여러분만의 ‘상상 사전’이 점점 두터워질 겁니다. (이봉수) |

편집 : 이민호 기자