[안수찬 칼럼] 건투를 빈다

‘저널리즘 역사’ 강의에서 강점기와 해방 직후 언론을 공부하는데, 어느 학생이 말했다. “이래서 한국 언론이 안 바뀌는 거군요.” 정파 언론의 뿌리를 알아차린 영특한 논평이었다. 정치와 언론의 병행은 동서양을 통틀어 근대 언론의 공통된 현상이지만, 한국처럼 정치와 언론이 걸쭉하게 뒤엉킨 경우는 찾기 힘들다.

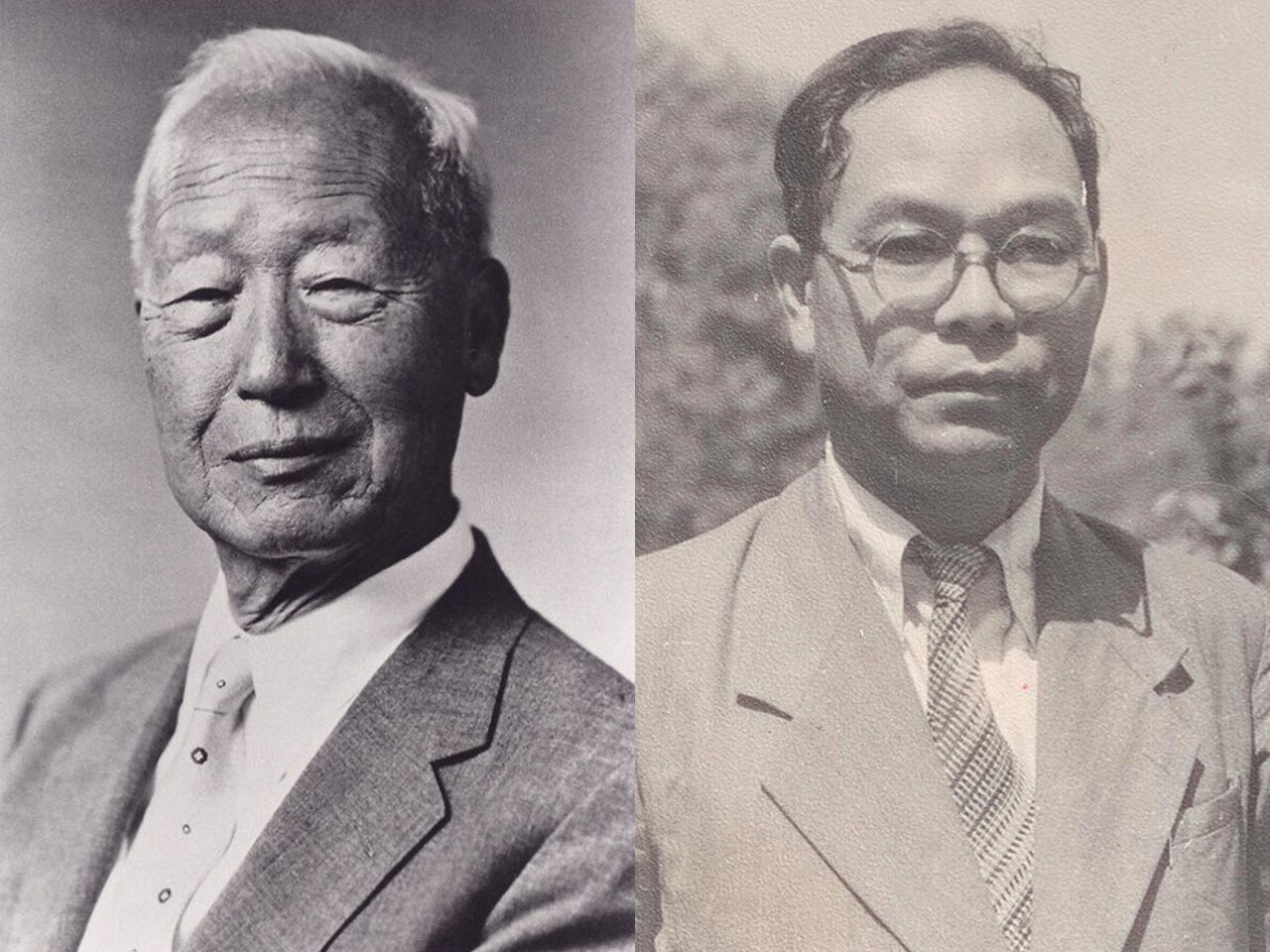

구한말 이승만의 첫 직업은 기자였다. 그는 매일신문과 제국일보를 발행했다. 박헌영은 조선일보 기자였다. 그의 주도로 열린 ‘전 조선 기자 대회’ 자리에서 조선공산당이 창당됐다. 광복 직후 조선일보 사주 방응모는 한국독립당의 재정부장을 맡았다. 동아일보 사주 김성수는 한민당을 만들어 신문사 건물을 당사로 썼다. 해방일보 기자들은 사옥에서 위조지폐를 찍어내 조선공산당 자금으로 썼다.

이 시기 ‘정치 기자’를 대표하는 인물로 이종형이라는 자가 있다. 그는 일제 밀정으로 독립운동조직에 잠입하여 수백 명을 검거했다. 일제가 패망하자 살아남을 꾀를 냈다. 여운형을 만나 건국준비위원회에 동참하겠다고 제안했다. 단박에 거절당하자 다시 방향을 틀어, 극우 성향의 대동신문을 창간했고, 직접 논설을 쓰면서 확보한 영향력으로 1950년 5월 국회의원이 됐다. 임기 도중 트럭에 치여 죽었는데, 하늘의 뜻이었는지 사람의 계획이었는지 밝혀진 바 없다.

이들 모두 한국 언론 역사의 초입에 등장한다. 이 가운데 정치인의 모범, 또는 기자의 모범이 있는가. 이들 말고 누구라도 좋으니 ‘기자 출신 정치인’ 가운데 칭송받는 인물이 있는가.

나는 지금 저주가 아니라 부탁의 글을 적고 있다. 이번 총선에 출마한 기자 출신 후보들은 독립신문이 발행된 1896년 이후 120여 년 동안 아무도 이루지 못한 일을 기어코 성취하려는 이들이다. 역사는 법칙이 아니라 예외를 통해 진전되는 것이니, 그들이 사상 첫 ‘올바르고 유능하고 훌륭한, 기자 출신 정치인’이 되지 말라는 법은 없다. 다만, 그럴 개연성이 영(0)으로 수렴하게 된 사정을 꼭 염두에 두면 좋겠다. ‘반면교사’로 삼을 기자 출신 정치인이 많으니 오늘의 기자 출신 정치인들에겐 다행이다.

우선, 이승만이나 박헌영의 길을 걷진 말자. 공산주의 또는 수구반동이 없는 세상을 꿈꾼 그들은 제 신념과 언론 자유가 배치된다고 생각한 적이 없다. 언론은 당연히 정의로운 세상을 구현하는 도구가 되어야 한다고 여겼다. 스스로 정의라고 여긴 그들의 세상에서 기자들이 무슨 일을 겪었는지 살펴보라. 그 길을 가면 안 된다.

또한, 이종형의 길도 걷지 말자. 살다 보면, 다른 선택지가 없는 상황이 온다. 그게 정치일 수도 있다. 이종형이 그렇게 살았다. 어떻든 살겠다고 일제 밀정을 했고, 좌익 독립운동가에게 아부했고, 그러다 좌익을 비난하는 논설을 써서 극우 국회의원이 됐다. 생계와 안위만 앞세우면 지나온 길을 부정하는 선택을 자꾸 하게 된다. 그 길로도 가면 안 된다.

오직 하나, 이승만과 박헌영과 이종형의 재림을 끝내는 정치 활동이 필요하다. 해방 정국과 지금이 그리 다르지 않다. 정치인들이 언론사를 운영한다. 옛날처럼 신문사 차리지 않고 유튜브를 운영할 뿐이다. 언론이 정당 지도부를 대신한다. 정치인들에게 행동 지침까지 제시하니, 정당 기관지를 자처한 예전과 다를 게 없다. 기자가 정치를 하니, 정치가 기자를 공격한다. 좌와 우의 단체가 우와 좌의 언론사에 쳐들어가 수류탄까지 던지는 기자 린치는 그 무기를 달리한 채 지금도 벌어지고 있다. 그러니 ‘좋은, 기자 출신 정치인’이 되는 길은 오직 하나, 정치와 언론이 한 몸으로 엉켜 내전을 펼치는 난리를 끝내는 것이다.

총선에 출마한 기자 출신 후보들이 속으로 뭘 생각하는지 나는 다 알고 있다. 언론 환경이 좋았다면, 사회적으로 존중받고 적정한 임금을 받을 수 있고 좋은 기사를 자유롭게 쓸 수 있었다면, 뉴스룸에 오랫동안 머물고 싶었을 것이다. 지금 언론을 지키는 젊은 기자들의 마음이 딱 그렇다. 그들이 그리 살 수 있도록 언론과 정치를 분리하는 일에만 매진해주면 좋겠다. 당신이 ‘기자 출신 총선 출마자’의 마지막이면 좋겠다.

안 그러면, 역사를 공부하는 학생들이 영특하게 논평할 것이다. 이승만, 박헌영, 이종형 대신 당신 이름을 거론할 것이다. “옛 기자들이 이랬으니, 한국 언론이 안 바뀐 거군요.” 그 사태를 막을 사람은 당신뿐이다. 건투를 빈다.

*이 글은 <미디어오늘> 4월4일 자 ‘사실과 의견’ 코너에 실렸던 것을 신문사의 허락을 얻어 일부 수정해 전재한 것입니다.