[안수찬 칼럼] 복잡한 세상을 감당해보겠다는 기자들의 날개

어느 시인의 문장 그대로, 소리 없는 아우성처럼, 깃발처럼 그것은 펄럭였다. 출입처와 신문사를 오가는 우물 안에서 왜 이러고 사는지 헷갈렸던 기자는 어쩌다 살펴본 미국 퓰리처상 홈페이지에서 깃발을 보았다. 맑고 곧은 저널리즘의 푯대 끝에 백로처럼 날개 펼친 깃발들이 손짓했다. 이리 와, 이 깃발을 따라 기사 써, 아우성쳤다.

예컨대 ‘공공 봉사’(public service)의 깃발은 오직 공익을 높이는 게 기자의 최고 지향이라며 높은 곳에서 펄럭였다. ‘수사 보도’(investigative report)의 깃발은 검·경의 발표를 받아쓰지 말고, 기자 스스로 증거를 수집해 권력을 고발하라고 엄중하게 펄럭였다. 완성도 높은 문장으로 독자를 기사에 몰입시켜야 한다며 부드럽게 펄럭이는 ‘피처 쓰기’(feature writing)의 깃발도 있었다. 10여 개 부문을 일별하면서 눈이 딱 뜨였다. 이런 기사 쓰면서 기자로 살면 되겠구나 싶었다.

그런데 영 알쏭달쏭한 깃발이 있었다. ‘설명 보도’(explanatory report)였다. 처음엔 한국의 ‘해설 기사’인가 싶었다. 한국에서 해설 기사는 익명 취재원의 말에 기자의 ‘관심법’(觀心法)을 뒤섞어, 의도와 손익을 평가하고 전망을 담는 (주로 정치 기사의) 장르다. 퓰리처상의 설명 보도는 그것과 아무 상관이 없었다.

퓰리처상 심사위원회 자료를 보면, ‘중대하고 복잡한 주제를 다양한 도구로 취재하여, 매끄러운 문장과 명쾌한 표현으로 온전한 실체를 보여주는 기사’가 설명 보도다. 중대하고 복잡한 주제의 실체를 온전하고 명쾌하게 보여주는 기사란 도대체 무엇일까.

2023년 이 분야 수상작은 트럼프 정부의 이민자 가족 격리 정책을 설명한 <디 애틀린틱>(The Atlantic)의 기사였다. 2022년 수상작은 제임스 웹 천체 망원경의 연원과 가치를 설명한 <콴타 매거진>(Quanta Magazine)의 기사였다. 그 밖에 코로나, 기후 위기, 금융 위기, 조세피난처, DNA 검사, 예멘 민주화, 애플(Apple) 등을 다룬 기사가 설명 보도 부문에서 수상했다. 정책 이슈는 물론 금융, 과학, 의학 분야의 기사들이 많다. 서로 다른 주제를 다뤘어도 공통점이 있다. 복잡하고 전문적이지만 사회, 세계, 문명을 이해하는 데 꼭 필요한 이슈를 기자가 완전히 소화하여 쉽고 친근하게 보도했다.

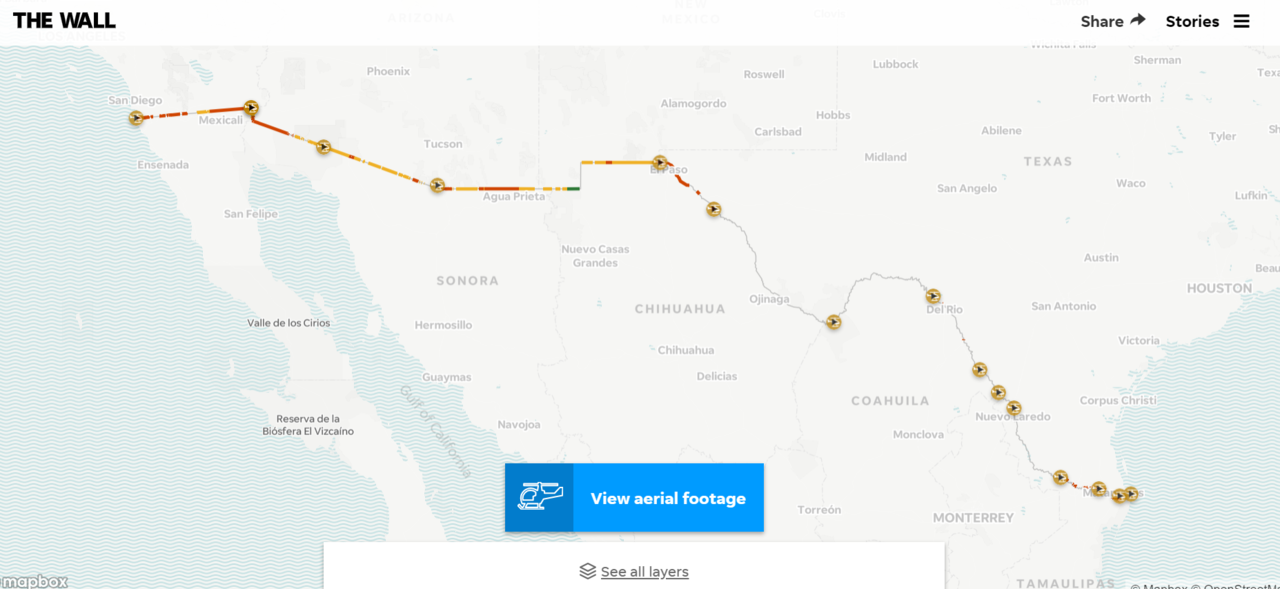

대표적인 것으로 2018년 수상작 ‘장벽’ (The Wall)이 있다. 지역 신문 <애리조나 리퍼블릭>(The Arizona Republic)과 전국 신문 <유에스에이 투데이>(USA TODAY)가 공동 보도했다.

이들은 약 3,300km에 이르는 미·멕시코 국경을 횡단하면서 그 현장을 글과 영상으로 기록했다. 몇몇 지역을 직접 찾아 미국인과 멕시코인의 삶을 밀착 취재했다. 지리정보분석 등 다양한 기술을 활용해, 텍스트 기사, 인터랙티브, 다큐멘터리, 팟캐스트, 가상현실의 방법으로 보도했다. ‘장벽’이 과연 무엇인지 완전히, 철저하게, 그러나 친근하고 직관적으로, 독자의 여러 취향에 맞춤한 모든 언어를 동원해 알려주겠다는 기자들의 야심이 가히 압도적이다.

이런 기사를 접하면, 엄마와 아이가 마주 앉은 밥상이 떠오른다. 싫고 귀찮다며 보채는 아이를 달래면서, 거친 음식을 꼭꼭 씹어, 부드럽고 따뜻하고 달달한 필수 영양소를 작은 입에 쏙 집어넣는 일의 지혜와 정성이 설명 보도에 담겨 있다.

사실 보도에서 ‘분석’과 ‘해석’의 가치가 무엇인지 지난 몇 편의 글에 적었다. 그런데 이 과정은 기자의 내면에서 진행된다. 설명 보도는 그다음 단계에 더 주목하는 장르다. 어렵게 수집하고 검증한, 뭉치를 파헤쳐 연관을 해석한, 중요하고도 복잡한 정보를 독자에게 잘 전달하는 일에 각별한 신경을 쏟는 기사가 설명 보도다. 퓰리처상 위원회가 이 부문을 추가한 것은 1998년이었다. 세계의 복잡성이 폭발적으로 증대하던 시기였다. 21세기 저널리즘의 역할이 설명 보도에 있다고 그들은 생각한 것이다.

동유럽 전쟁이 끝나지 않았는데, 중동 전쟁이 시작됐다. 장관 후보자 A에 대한 검증이 끝나지 않았는데, 문제적 후보자 B가 나타난다. 재정 위기가 있고, 복지 위기가 있는데, 기후 위기도 중대하다. 이 정도로 세상이 복잡해지는 것은 매우 나쁜 일이다.

다만, 기자의 행운은 세상의 불행과 함께 온다. 복잡한 세상에서 깃발로 삼을 정보가 귀해졌으니, 기자의 일도 많아졌다. 설명 보도는 그 일을 감당해 보겠다는 기자들이 내건 깃발이다. 기자 일이 무엇인지 혼란스런 기자들을 바로 잡아줄, 백로처럼 날개를 펼친 깃발이다.

*이 글은 <미디어오늘> 10월23일 자 ‘사실과 의견’ 코너에 실렸던 것을 신문사의 허락을 얻어 일부 수정해 전재한 것입니다.