[청년기자의 시선2] 기자/피디가 간다 ① 사람의 아픔

동생이 부끄러웠다

또래 친구들은 다 형제자매가 있었다. 엄마에게 동생을 낳아달라고 졸랐다. 내가 일곱 살 되던 해 동생이 태어났지만, 동생과 함께 인형놀이도, 뛰어놀지도 못했다. 동생은 발달이 조금 느렸다. 열아홉 살인 지금도 머리를 혼자 감지 못할 정도로 손에 힘이 없다. 사회성이 없어서 상황 파악을 잘하지 못해 눈치 없다는 소리를 듣기 일쑤다. 그런 동생이 부끄러웠다. 길에서 동생을 만나면 모른 척하고 지나가기도 했다. 대화를 시도하지도, 친해지려 하지도 않고 동생을 외면하며 지냈다. 동생을 생각하면 나는 늘 화가 나고, 마음 한 구석이 답답했다.

어느 날 유치원에 다녀온 동생이 엄마에게 말하는 걸 듣게 됐다. “엄마, 걔들이 내 팔을 잡고 못 움직이게 한 다음 발로 찼어요.” 그 순간 ‘왜 내 동생이 맞아야 하지’라는 생각이 머릿속을 맴돌았다. 처음으로 동생이 아닌 세상에 화가 났다. 아이들을 찾아가 똑같이 때려주고 싶었다. 하지만 화가 난 나는 동생에게 밖에 나가서 큰 소리로 말하지 말고, 사람들 쳐다보지 말고, 제발 좀 나서지 말라고 나무랐다. 동생이 세상에서 상처받지 않길 바라는 마음이라 합리화하며, 세상에 그녀를 맞추려고만 했다. 자신의 존재를 부정하는 내 말이 그녀에게는 얼마나 큰 상처였는지 생각하지 못했다.

동생은 알았다, 언니가 자신을 부끄러워한다는 사실을

초중고 12년 내내, 동생에게는 마음을 터놓을 친구 하나 없었다. 엄마는 동생에게 친구하라며 매년 생일선물로 봉제 인형을 하나씩 사주었다. 학교에서 돌아오면 동생은, 그날 겪었던 일들을 그 인형들에게 털어놓곤 했다. 인형들은 어떤 날은 동생의 가장 친한 친구가 되어 비밀을 나누었고, 다른 날은 학교 놀이를 하는 동생의 말 안 듣는 학생들이 되기도 했다. 동생은 사람을 좋아하고 말하는 걸 좋아했지만 늘 혼자였고, 그 외로움을 인형 친구들과 풀었다.

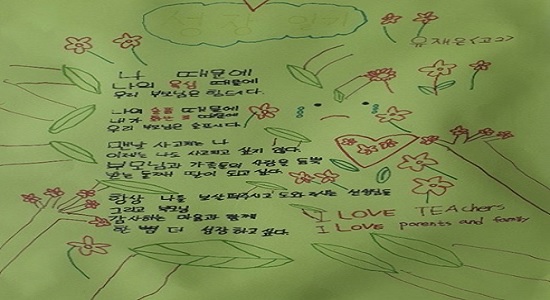

내가 동생 마음을 알게 된 건 학교에서 써 온 시 한 편을 통해서였다. 삐뚤빼뚤한 글씨지만 또박또박 써 내려간 시는 ‘나 때문에’로 시작했다. 동생은 ‘맨날 사고치는 나 때문에 부모님이 슬프시다. 나도 더 이상 사고 치고 싶지 않다’고 적었다. 그 옆에는 ‘선생님 사랑합니다, 부모님, 내 가족 사랑합니다’란 글씨가 영어로 적혀 있었다. ‘한 뼘 성장하고 싶다’란 문장이, 예쁘게 그린 꽃들이 뭉클 다가왔다. 동생은 스스로 자신이 조금 다르다는 것도, 그런 자신의 모습을 가족들이 슬퍼한다는 것도 알고 있었다. 내 자신이 부끄러워 견딜 수가 없었다. ‘가족들의 사랑을 듬뿍 받고 싶다’ 는 말이 꼭 나에게 하는 말 같아서 마음이 아려왔다.

비로소 만난 사람의 아픔

올해로 동생은 열아홉이 됐다. 내 동생은 ADHD(주의력결핍 과잉행동장애)이자 경계선 지능이다. 19년이 지난 지금에서야 나는 동생이 남들과 다르다는 것을 인정하고 말할 수 있게 됐다. 다르게 태어난 건 동생 탓이 아니고, 동생의 어눌한 언행을 부끄러워하고 닦달할 게 아니라 차별하는 세상을 바꾸려고 노력해야 했다는 것도 알았다. 그동안 나는 동생에게 친구들보다, 세상보다 더 냉정하고 가혹한 언니였다. 이제 동생을 있는 그대로 바라보려고 노력한다. 동생이 잘하는 것, 하고 싶어하는 것을 하도록 돕고, 동생의 상처 난 마음을 보듬어 보려고 한다.

동생의 다름을 인정하면서, 사회에서 부당하게 차별받는 사람들이 점차 눈에 들어오기 시작했다. 20년간 혜화소극장에서 살면서도 장애인학교, 노들야학의 존재를 몰랐다. 장애를 가진 아이들은 연극의 메카인 혜화소극장에 들어갈 수조차 없었다. 장애인의 공연 접근성을 연구해 온 0set프로젝트의 2018년 조사에 따르면, 대학로 공연장 120곳 가운데 장애인이 활동보조 없이 들어갈 수 있는 시설을 만든 곳은 14곳에 불과했다. 부분적으로 접근할 수 있는 공연장 역시 21곳뿐이었다. 당연히 누려야 할 것들을 누리지 못하는 사람들, 남들보다 움직이는 게 느리다는 이유로 어딜 가나 눈총을 받고 아파하는 이들은 바로 내 동생이었다.

‘비정규’의 방치된 죽음도 시야에 들어왔다. 매일 세 명의 노동자가 퇴근하지 못하는 것이 소설이 아닌 현실이라는 게 믿기지 않았다. 같은 일을 하면서도 비정규직 노동자들은 훨씬 낮은 임금을 받기도 한다. 지난해 통계청의 경제활동인구조사에 따르면 비정규직 노동자의 월평균 임금은 172만9천원이었다. 316만5천원인 정규직 월평균 임금 수준의 55%에 그치는 게 현실이다. 제대로 된 임금을, 안전교육을 받지도 못하는 비정규직 노동자가 사망한 자리에는 다시 비정규직 노동자가 건전지 교체하듯 배치된다. 죽음의 외주화도 다시 반복된다.

가족들에게조차 마음을 터놓을 수 없는 성소수자들도 만났다. 레즈비언 커플 유튜버인 ‘단하나’의 ‘하나’는 자신이 여성을 좋아한다는 사실을 알게 된 후, 스스로 정신병에 걸렸다고 생각했다고 한다. 부모님 권유로 심리치료를 받고 정신병원에 다녔지만 그녀가 가진 아픔은 정신병이 아니었기에 쉽게 해결되지 않았다. 가족들이, 사회 구성원들이, 그리고 본인조차 자신의 존재를 부정한다면 어떤 마음일까. 성소수자 자살예방 프로젝트 ‘마음연결’에 따르면, 지난 1년 간 성인 성소수자(LGB) 중 자살을 생각해본 적이 있는 비율은 34.6%였다. 같은 질문에 성인 비성소수자의 답변 비율은 3.9%에 그쳤다.

기자는 아픈 이의 슬픔을 지고 가는 친구

이제는 사회적 약자들이 겪는 슬픔과 고통은 개인의 변화가 아니라 사회의 변화를 통해 해결돼야 한다는 걸 안다. 장애인에게 장애를 극복하라고, 비정규직 노동자에게 알아서 조심하며 일하라고, 성소수자에게 티 내지 말고 정해진 사회규범에 맞게 살아가라고 말해선 안 된다. 문제는 이들을 차별하는 세상이다. 세상을 바꿔야 한다. 내가 기자가 되려는 이유다. 이제 성인이 되는 동생이 더 따듯한 세상에서 살 수 있도록, 내가 느끼고 깨달은 ’사람의 아픔’을 사회에 알리는 기자가 되겠다. 약자들이 겪고 있는 고통과 좌절, 눈물을 살피고 이들도 더불어 살아가는 세상을 만들기 위해, 문제를 제기하고 현실적인 대안을 찾아 뛰겠다.

인디언들에게 ‘친구’는 ‘나의 슬픔을 등에 지고 가는 사람’이다. 요즘 나는 여전히 친구가 없는 동생의 친구가 되기 위해 조금씩 다가가고 있다. 더 많은 시간을 함께 보내면서 손도 잡고 스킨십도 용기 내어 시도한다. 아직은 부족하지만 동생의 슬픔과 아픔을 함께 나눌 것이다. 내가 새롭게 만난 우리 사회의 모든 약자들의 친구도 되겠다고 다짐한다. 힘없고 작은, 사회 약자들의 목소리를 찾아다니며, 열심히 듣고 기록하겠다. 약자와 소수자의 슬픔을 받아 등에 지고 가는 친구가 기자이기에.

| [청년기자들의 시선] 시즌2를 시작한다. 시즌1이 하나의 현상과 주제에 관한 다양한 시선에 초점을 맞추었다면, 시즌2는 현상들의 관계에 주목해 현상의 본질을 더 천착하고, 충돌하는 현상 사이의 대립과 갈등을 넘어 새로운 비전을 모색한다. 이번 주제는 ‘기자/피디가 간다’이다. 언론은 세상을 비추는 거울이다. 언론이 오늘의 세상과 우리 삶을 제대로 기록해 사회적 어젠다를 제기해야 하지만, 진영과 이익 논리에 빠져 ‘기레기’에서 ‘기더기’까지 전락했다. 언론이 바로 서지 못하면 세상을 바꿀 수 없다. 참 기자/피디를 열망하는 언론학도가 세상에 외친다, 이 땅의 건강한 저널리즘을. (편집자) |

편집 : 이동민 기자