`부자영합’보다 `대중영합’이 대의민주주의 부합

복지논쟁의 승패는 진실의 인상적 전달에 달려

내가 2006년까지 6년간 살았던 영국 케임브리지의 학교 앞 풍경이 요즘 자연스레 떠오르는 것은 보편적 복지 체험이 인상적이었기 때문이다. 보편적 복지는 사람의 생각까지도 평등하게 만드는가? 케임브리지대 교수도 배관공도 함께 얘기하며 자녀들을 기다린다. 화장실 막힌 곳도 뚫어주는 배관공은 노란 작업복을 그대로 입고 나타난다. 영국에서 배관공은 소득이 높아 교수보다 세금을 더 내는 이가 많다.

부잣집 아이에게도 예외 없이 A4 한 장까지 나눠주는 것은 보편적 복지의 한 단면이다. 똑같이 대함으로써 ‘너희는 특별하지도 열등하지도 않다’는 생각을 심어준다. 복지국가로 가는 지름길은 복지 혜택을 고루 누리게 함으로써 사회에 감사하고 세금을 자발적으로 내게 하는 데 있다. 김대중 정부의 ‘생산적 복지’와 노무현 정부의 ‘사회투자국가론’이 일정한 성과가 있었음에도 정권을 내주게 된 것은 복지를 고루 맛보이지 못한 탓이 컸다고 생각한다.

한국에서 지금 보편적 복지는 보수진영으로부터 ‘망국적 포퓰리즘’이며 곧 ‘세금폭탄’이 떨어질 것이라는 거센 공격을 받고 있다. 복지논쟁에서 <한겨레>는 나름대로 큰 구실을 했다. 그러나 <한겨레>를 포함한 진보언론들은 그들의 한계 또한 뚜렷하게 드러냈다.

첫째, 진보언론은 복지국가가 되면 우리 삶이 어떻게 달라지는지 잘 그려내지 못했다. 정부와 보수언론이 4대강 사업과 신방겸영 뒤 우리 강과 언론 환경이 어떻게 변할지 장밋빛 미래를 보여준 것과 대조적이다. 복지국가의 공약과 실천이 진보정치세력의 몫이라면, 복지국가의 현실과 미래를 보여주는 것은 진보언론의 몫이라 할 수 있다.

‘복지 망국론’을 잠재우는 효과적인 수단은 복지 선진국들이 과연 망해가고 있는가를 전해주는 것이다. 이런 때야말로 유럽 복지국가에 순회특파원이라도 파견해 르포기사를 내보내면 어떨까? 복지 선진국에 오래 거주한 교민들의 체험담을 내보낼 수도 있으리라.

둘째, 보수진영이 보편적 복지를 포퓰리즘으로 매도하는데, 포퓰리즘이 아니라고 반박하는 것은 보수담론에 말려들 수도 있다는 점을 지적해야겠다. 차라리 ‘포퓰리즘이라도 제대로 한번 실천해보자’고 치고 나가는 건 어떨까? 포퓰리즘은 민주주의의 고질병이 아니라 대의민주주의의 한 구성요소임을 강조하자는 것이다.

흔히 ‘대중영합주의’라고 말하는 포퓰리즘, 곧 ‘대중주의’는 플라톤 이래 대중이 정치를 맡으면 중우정치가 되니 엘리트가 대신 해야 한다는 사고방식에 의해 매도돼왔다. 특히 한국 정치는 소수 정치엘리트가 ‘국민의 뜻’을 참칭해 자신을 포함한 기득권층의 이익을 확대해온 측면이 없지 않다. 유럽 선진국들은 노동조합이 중심축이 되어 정치를 대중에게 소속시킴으로써 복지국가의 기틀을 마련했다. 우리는 국민 다수가 4대강 사업과 신방겸영에 반대해도 정치권이 밀고 나가면 별다른 제재수단이 없다. 선거기간이 아닐 때 정치는 주로 대중의 이익보다 재벌과 언론 또는 부자의 이익에 영합한다.

저출산, 사교육비 지출, 40대 암 사망, 교통사고 사망 등의 비율이 세계 1, 2위를 다투고, 연간 노동시간, 산재사망률, 남녀 성별 임금격차, 저임금 노동자 비율 등이 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 1위에 오른 나라이니 한국인의 평균적 삶은 너무나 고달프다. 그런데도 선진국 중 공적 사회복지지출은 꼴찌를 다툰다면 ‘국가가 나를 위해 무엇을 해줬냐’는 불만이 폭발할 수밖에 없다. 이명박 정권이 중점을 두고 있다는 일자리 창출이나 성장동력을 회복하는 과제도 실은 복지에서 기반을 마련할 때가 됐다. 스웨덴 등 복지국가를 연구해온 사람들은 잘살기 때문에 복지를 한 게 아니라 복지를 했기에 잘살게 된 것이라고 말한다.

넷째, 복지의 비용 측면에서 ‘세금폭탄’ 담론에 대응하는 방법은 어느 정도 부자 증세가 불가피하다는 점을 설득하되, 감세와 탈세만 막아도 상당부분 해결된다는 사실을 부각시키면 저항을 줄일 수 있으리라. 삼성의 3세 경영자는 이제까지 16억원의 증여세를 내고 200조원의 그룹을 승계하려 하고 있다. 복지와 관련해 세금 타령을 늘어놓는 재정 관련 역대 장관과 국세청장은 그동안 뭘 했단 말인가? 4대강 사업도 서해도서 요새화도 ‘하면 좋은 것 아니냐’는 생각을 깨려면 그런 지출이 복지를 불가능하게 한다는 사실을 알게 하면 된다.

다섯째, 복지국가를 위한 담론활동에도 감각적 접근이 필요한 시점이다. 우리 언론 중에서도 그래픽에 약한 게 진보신문들이다. 그저 시리즈와 칼럼을 내보내는 것으로 할 일을 다했다고 생각하는지, 읽게 만들려는 노력이 매우 부족해 보인다. 영국의 <가디언>은 신문 한가운데 마주보는 페이지인 브리지면에 통째로 그래픽이나 사진을 실어 인상 깊게 담론활동을 펼친다. 복지 논쟁과 관련해 <한겨레>가 24일치에 ‘재정정책의 나아갈 길’ 등을 제시하면서 모처럼 그래픽을 동원한 것은 반가웠다. 그러나 작고 단순한 그래픽들을 6~7면에 5개나 우겨 넣고 기사도 논문처럼 처리한 것은 시각화에 대한 인식 부족을 드러낸 것 같아 아쉬웠다.

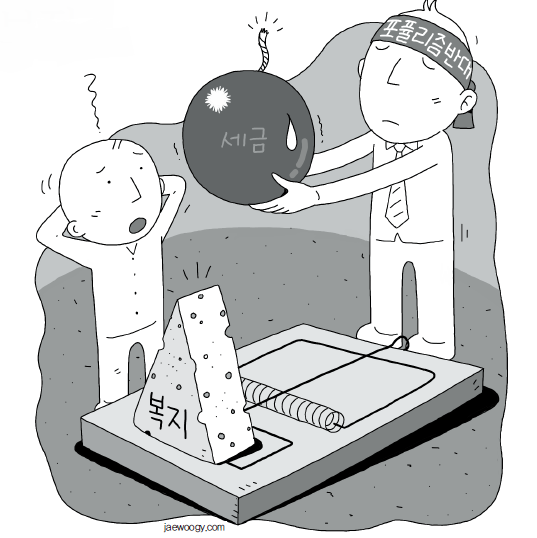

복지 논쟁의 승패는 결국 진실을 얼마나 인상적으로 전달하느냐에 달려 있다. 오세훈 서울시장은 방송 진행 경력자답게 인상적인 화법을 구사한다. 그러나 진실한 것 같지는 않다. 그는 무상급식 등 보편적 복지는 포퓰리즘이라며 ‘공짜 치즈는 쥐덫 위에만 있다’는 속담을 인용했다. 실은 복지는 공짜라는 그의 생각이야말로 무지를 드러낸 것이다. 복지는 국민이 낸 것을 국민이 찾아 쓰는 것이다. 서울시는 2009년부터 5년간 학교급식 예산으로 360억원, 홍보예산으로 3400억원을 편성하려 했다. 오 시장의 정치적 기반을 쌓는 데 크게 기여할 홍보예산이야말로 그에게는 공짜 돈이다. 복지논쟁에서도 진실은 가장 좋은 무기다.

이봉수 시민편집인, 세명대 저널리즘스쿨대학원장

* 이 기사는 <한겨레>와 동시에 실립니다.