[한센인 정착촌 실태 보고서] ① 잿빛으로 덮인 희망

|

한센병을 앓고 있거나 병력을 가진 사람을 ‘한센인’이라고 한다. 2019년 국가인권위원회가 펴낸 <고령화 측면에서 본 한센인 인권상황 실태조사 결과보고서>는 한센인의 거주 형태를 정착마을, 시설, 재가로 분류했다. 보고서에 따르면, 정착마을에 사는 한센인은 시설에 있거나 사회에서 비한센인들과 함께 사는 한센인보다 주거 환경, 경제 상황 모두 열악했다. <단비뉴스>는 ‘한센인 정착마을 취재팀’을 구성해 그 실상을 밀착 취재했다. 지난 7~10월 동안 한센인 정착마을 여덟 곳을 총 11차례 방문하고, 한센인 1세 24명을 포함해 38명을 대면 인터뷰했다. 그 가운데 16가구는 거주자의 허락을 받아 실내 구조를 살펴보고 가구 현황과 거주 기간 등을 취재했다. 전문가 9명을 인터뷰했고, 1천여 쪽에 이르는 논문과 보고서도 참고했다. 프롤로그를 포함해 모두 5회에 걸쳐 연재할 이 기사는 뉴스통신진흥회 주최 제4회 탐사·심층·르포취재물 공모전에서 최우수상을 수상했다. (편집자주) |

<차례>

프롤로그 – 여기에 사람이 산다

① 발암물질에 포위된 마을

② 불덩이와 냉동고의 집

③ 사라진 가축과 스러진 사람

④ 오래된 가난의 삶

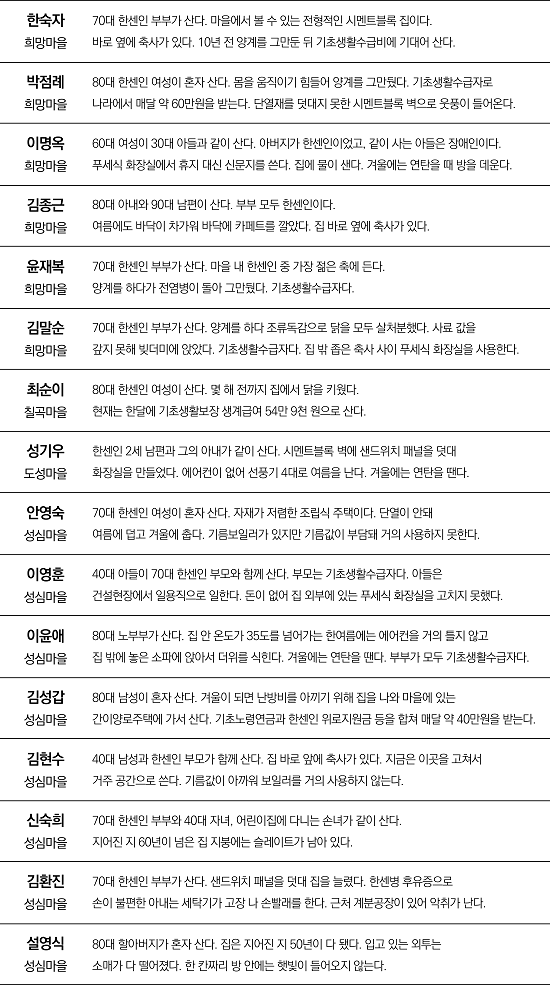

두 시간 간격으로 하루 여덟 번 버스가 다녔다. 마을은 종점이었다. 경북 경주시 천북면 신당3리. 경주터미널에서 출발한 버스는 사람의 흔적이 드물어질 때까지 40분 남짓 달려 ‘희망마을’에 도착했다.

차량방역소를 지키는 사람은 없었다. 화물트럭이 도로를 훑으며 지나갔다. 높이가 3미터(m)쯤 되는 방역소는 마을 안과 밖을 나누는 관문처럼 서 있었다. 그 옆으로 마을을 오가는 차량을 주시하는 ‘가축방역 이동통제초소’가 있었다. 마을 어귀에서 차량을 소독하기 시작한 것은 지난해 12월이다. 양계장에서 조류독감(AI)이 검출됐다. 마을에서 기르던 닭을 모두 죽인 것도 그때였다.

마을은 폐허와 같았다. 차량방역소를 따라 활주로처럼 뻗은 도로 양편에 빈 양계장이 늘어섰다. 모이를 공급하던 사료 탱크 주변에는 풀이 마구잡이로 자랐다. 마을 입구에서 중심까지 어림하여 77개 건물이 이어졌다. 모두 닭이 살던 집이었다. 사람의 집은 그 뒤편에 자리 잡고 있었다. 주민들은 허물어진 양계장 사이에 끼어 살았다. 집과 일터를 좀처럼 분간할 수 없었다.

축사의 골격은 앙상했다. 시멘트블록으로 쌓아 올린 벽은 오래 방치된 듯 곳곳이 갈라졌다. 빗물이 스미고 흙먼지가 튀어 얼룩덜룩한 무늬를 만들었다. 희뿌연 블록들은 벽을 맞대고 다닥다닥 붙어 있었다. 그 사이로 좁은 길목이 났다. 사람이 드나들던 길에 풀이 침범해 발을 들일 수 없었다.

복지회관이 있는 마을 중심부에 이르기까지 허물어진 양계장이 이어졌다. 공장같이 즐비한 닭장의 대열이 끝나는 곳에 사거리가 나왔다. 주민들은 마을 변두리에 모여 살았다. 양계장과 꼭 닮은 집들이 띄엄띄엄 놓였다.

집의 구조는 똑같았다. 현관이 따로 없으니 문턱을 높여 신발을 벗을 수 있게 했다. 바닥을 들어 올렸으나 그 속에 난방 시설을 갖추지 못해 마룻바닥이 차가운 경우가 많았다. 방은 대부분 세 개다. 정면으로 부엌이 있고, 양 측면에 침실과 옷방이 있는 식이다. 마을의 교회를 중심으로 연결된 주민들은 성경 구절을 담은 액자를 벽에 걸어 두었다. 거룩한 말씀을 지나 벽을 타고 올라가면, 석면 슬레이트로 만든 지붕이 집을 덮고 있었다.

석면 슬레이트라는 이웃

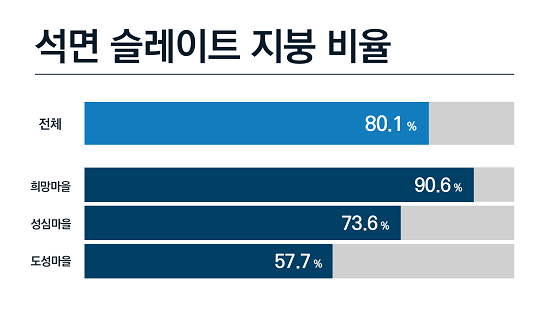

한센인 정착마을에는 석면 슬레이트를 지붕으로 올린 건물이 많다. 취재팀이 일일이 조사한 결과, 희망마을·성심마을·도성마을 전체 건물 860동 가운데 80.1%인 689동이 석면 슬레이트 지붕이었다. 마을별로 석면 슬레이트 지붕 비율을 살펴보면, 희망마을이 90.6%로 가장 높았고, 성심마을(73.6%)과 도성마을(57.7%)이 뒤를 이었다.

정착마을이 한참 만들어지던 당시 석면 슬레이트는 저렴한 건축 자재였다. 가난한 한센인들은 값싼 석면 슬레이트로 집과 창고, 축사를 지었다. 원래 정착마을은 지금의 경주 보문관광단지 자리에 있었지만, 관광단지가 개발되던 1978년 경주시 천북면 신당3리로 강제 이주됐다. 이때 정부에서 마을에 지어준 주택의 지붕도 석면 슬레이트였다.

석면은 세계보건기구(WHO) 산하 국제암연구소가 지정한 1급 발암 물질이다. 석면에 장기간 노출되면 폐암, 악성중피종, 석면폐 같은 질환을 앓을 수 있다. 국내에서는 2009년부터 석면 생산과 사용이 금지됐다. 그럼에도 정착마을에는 여전히 석면으로 만든 슬레이트 지붕이 많다.

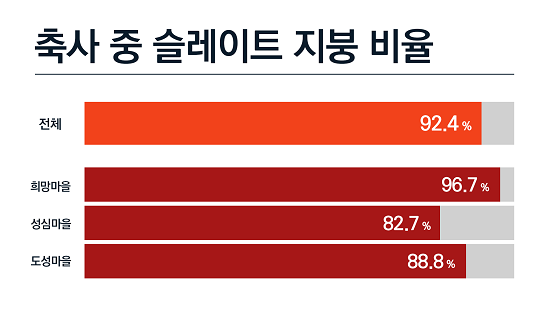

마을에서 석면 슬레이트를 가장 쉽게 볼 수 있는 건물은 축사였다. 취재팀이 방문한 희망·성심·도성마을 전체 축사 542동 가운데 석면 슬레이트를 올린 축사의 비율은 92.4%에 달했다. 마을별로 보면 희망마을 96.7%, 성심마을 82.7%, 도성마을이 88.8%였다.

대부분의 축사가 운영되지 않고 있는 현실은 더 큰 위험을 초래한다. 방치된 축사가 무너지면 석면 슬레이트가 떨어져 부서지기 때문이다. 함승헌 가천대길병원 직업환경의학과 교수는 “석면 슬레이트가 충격을 받으면 그 안에 있던 석면이 가루로 날려 외부로 노출될 가능성이 높다”고 말했다. 취재팀은 방문한 4개 마을 곳곳에서 무너진 건물과 나뒹구는 석면 슬레이트를 자주 볼 수 있었다.

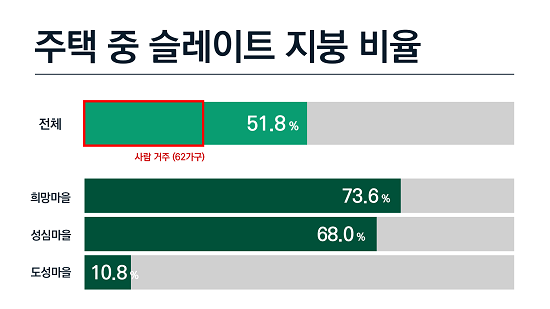

석면 슬레이트는 집에도 남아 있었다. 희망·성심·도성마을 전체 주택 220동 가운데 51.8%, 114동의 지붕이 석면 슬레이트였다. 마을별로 차이는 있었다. 희망마을과 성심마을에서 석면 슬레이트 지붕을 얹은 주택 비율은 각각 73.6%와 68.0%로 전체 주택의 절반을 넘었다. 도성마을은 10.8%에 불과했다. 이는 석면 슬레이트 철거 사업이 지방자치단체별로 다르게 이뤄졌기 때문이다. 마을 주민들의 적극성, 지자체의 예산 등이 영향을 끼쳤다. 도성마을은 2018년부터 청와대 국민청원 등을 통해 마을 환경 문제에 대해 지속해서 목소리를 냈다. 여수시와 전남도는 이에 화답했고, 2019년부터 마을 내 슬레이트 철거 등 환경 개선 사업이 진행되고 있다.

석면 슬레이트 지붕을 얹은 주택 중 54.4%에 여전히 사람이 산다. 취재팀이 방문한 16가구에서도 석면 슬레이트 지붕을 얹은 집이 대다수였다. 이재성 국민권익위원회 복지노동민원과 사무관은 “농촌 마을 정비 사업이나 슬레이트 철거 사업의 경우 국비 지원에 한계가 있다”며 “현실적으로 모든 마을을 정비하기는 어렵다”고 말했다.

닭장 같은 집

박점례(86·가명) 씨는 희망마을에서 54년째 살고 있다. 희망마을 서쪽 끝에서 두 번째 집이다. 남편은 먼저 세상을 떴고, 자식들은 마을 밖으로 나가 산다.

박 씨는 젊었을 때 닭을 길렀다. 이사 올 때 마을에서 받은 양계장 3동은 집 앞에서 열 발자국 거리에 있었다. 박 씨의 축사 옆에 똑같이 생긴 축사들이 일렬로 이어졌다. 그와 이웃들은 잿빛 슬레이트 지붕 아래에서 닭을 먹였다. 길게 뻗은 회색 건물 위 시옷 자 형태로 슬레이트가 얹혔다. 그 형상이 반복됐다. 어느 것이 누구네 계사인지 눈으로 분별 되지 않았다.

그는 닭장 같은 집에서 평생을 살았다. 집 옆에 딸린 ‘헛간’은 잡동사니를 담은 창고로 변한 지 오래다. 백발의 나이가 되자 그는 닭 기르는 일을 그만뒀다. 취재팀이 방문했을 때, 방치된 양계장 지붕은 위태롭게 내려앉아 금방 무너질 것 같았다. 창고 안쪽 지붕이 뚫려 그 틈으로 빗물이 샜다. 희미한 빛과 약한 바람이 들자 곳곳에서 거미줄이 흔들렸다.

집 오른편에 붙은 별채는 화장실이었다. 마찬가지로 슬레이트 지붕을 얹어 꼭 헛간 같았다. 박 씨는 지붕이 무너져도 어찌할 수 없는 일이라 생각했다. 언젠가 마을 단위로 집을 고쳐준다는 소식을 들었지만, 아무도 박 씨의 집을 찾지 않았다. 그는 웃으며 말했다. “무너지면 무너진 대로 사는 거지 뭘. 이미 부러지고 휘었는데.”

편집: 이예슬 기자

단비뉴스 미디어콘텐츠부장, 유튜브브랜딩팀 신현우입니다.

세상은 문밖에 있다.